Quando David Bowie è morto ha lasciato una scia infuocata nel cielo. Era la coda di una cometa. Una stella nera, la sua, che si andava a fracassare sull’atmosfera, ma che indicava la via. Accade qualche volta. Non così spesso, ma accade. Accade che l’arte sia guida. Ispirazione. Folgorazione. Vale lo stesso per la stella di William Burroughs, poeta gigantesco della complessità. Scrittore dell’apertura, del crollo delle convenzioni. Depravato, eroinomane, spregevole genio, la cui letteratura ha dato il via a un paradigma quando ancora stagnava in certi codici. Basti pensare a “Il Pasto Nudo”, storia di esotismi africani, di tossicodipendenza, mostri, parole liquide come il ribollire di una dose. Anno 1959.

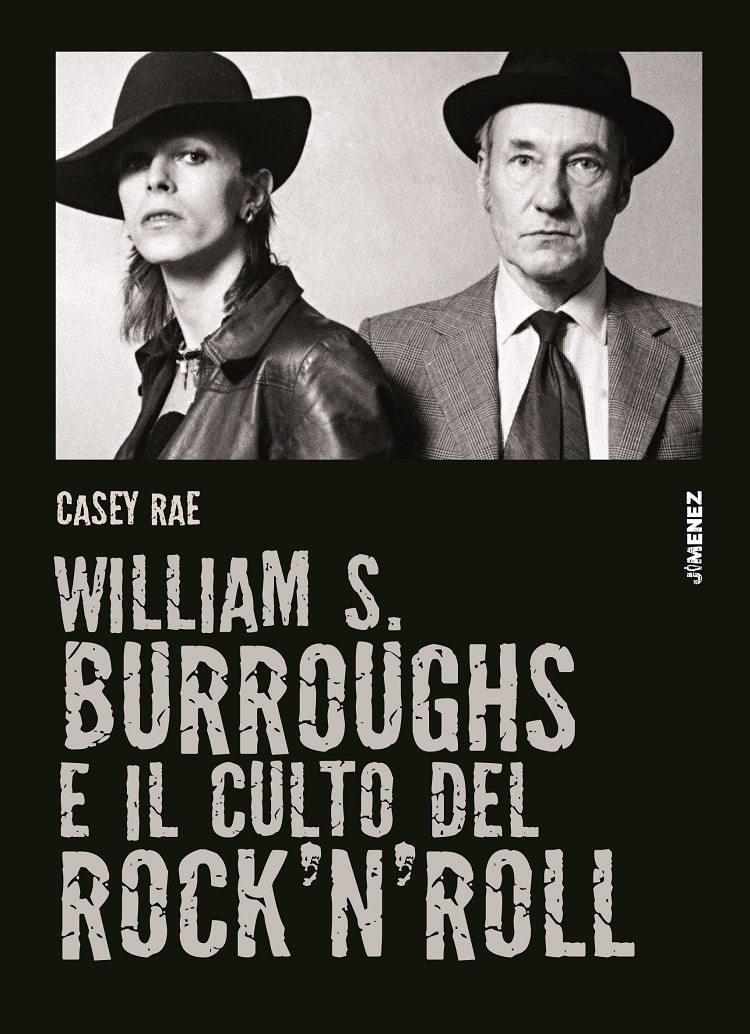

Quello che meno si sa della stella nera di Burroughs, però, è che sia stata di ispirazione per una fetta consistente del rock’n’roll dagli anni Sessanta in poi. Ce lo racconta il critico musicale americano Casey Rae nel libro William S. Burroughs e il culto del rock’n’roll, tradotto ed edito in Italia da Jimenez. “Utilizzando frammenti di parole, suoni, immagini – scrive Rae – Burroughs cercava di smantellare il Controllo e i suoi sistemi. Un’attitudine che ha spinto musicisti di vario genere, appartenenti a generazioni differenti, a utilizzare metodi analoghi per dare filo da torcere allo status quo”. Si parte da qui. Dallo status quo che viene smantellato. Si parte da Kurt Cobain che, memore delle elaborazioni linguistiche di “Billy”, scrive in cut-up i testi di un caposaldo come “Nevermind”.

Ma è la droga l’architrave. Il drogarsi. Drogare la vita. Afferrarla per i capelli affogandola in uno stagno. Rae cita “White Light/White Heat” dei Velvet Underground come efficace traduzione dell’effetto di una botta. Lou Reed aveva letto le elucubrazioni di Burroughs ed è riuscito a riportarle in vita meglio di come lo aveva fatto David Cronenberg nella trasposizione cinematografica di “Naked Lunch”. E poi c’è Bob Dylan che un giorno prende per la giacca Allen Ginsberg e gli fa: “Dì a Burroughs che l’ho letto e che credo a tutto quello che dice!”. Dylan aveva bisogno di voltare pagina. Di calarsi in una nuova dimensione. Dylan e Burroughs si incontrano a New York nel 1965, in un piccolo caffè dell’East Village. Burroughs era già un affermato scrittore, un tossico, e considerato dall’opinione generale un depravato ed estremo figlio di buonadonna. Dylan invece un venticinquenne pieno di inquietudine. “Bob era giovane, piuttosto attraente, in un modo spigoloso – dirà più avanti Burroughs – Vestiva un maglione girocollo nero”. Da quell’incontro Dylan inizia a percepire la scrittura come un salto nel buio e la musica come il più mostruoso dei tendoni da circo.

E poi c’è Bowie che dalle conversazioni con Burroughs ottenne l’illuminazione di un periodo nero. Rae cita “Station To Station”, la canzone più occulta e simile alle attività paranormali di Burroughs, che Bowie abbia mai scritto. Dopo l’incontro col maestro, David si tramuta in un cangiante, imprevedibile, agghiacciante piccolo Burroughs, anche se perfettamente padrone di un suo stile. Insomma, chiosa Casey Rae, “quella di Burroughs è un’influenza positiva o negativa?”. È un’influenza e basta, potrebbe essere la riposta esatta. Un virus. Una stigmate. Quanti uomini possono dire di essere stati una stigmate per qualcun’altro? Quanti vantano una scia luminosa al proprio passaggio?

Editore: Jimenez

Anno prima edizione: 2020

Pagine: 360

Prezzo di copertina: 19,00 Euro

Acquistalo su IBS, Amazon, La Feltrinelli