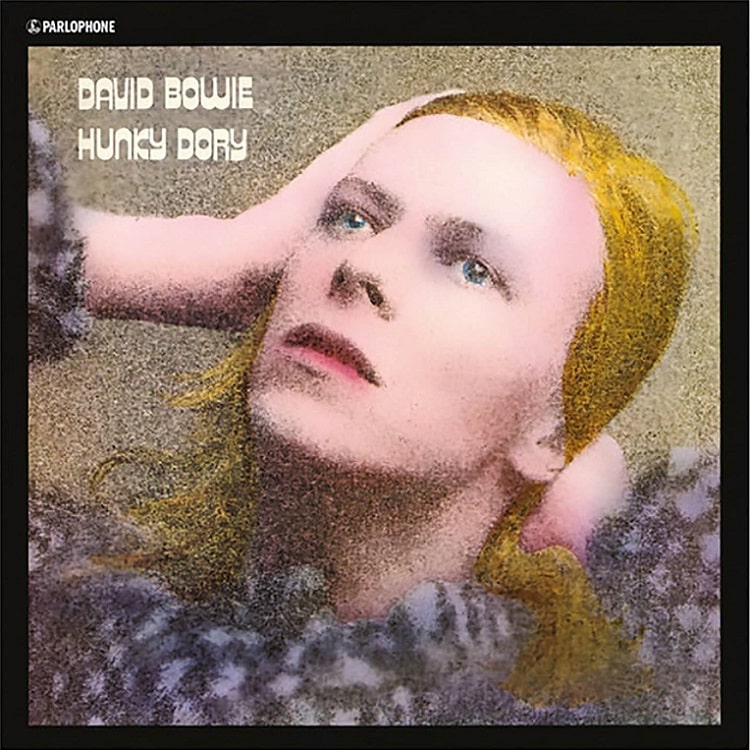

“Everything is hunky-dory here”, è tutto eccellente qui: l’espressione gergale utilizzata nel titolo della quarta fatica di colui che di lì a poco si sarebbe fatto conoscere in una delle vesti a noi più care, ovvero quella di un messaggero delle stelle, gli venne fornita da un divertente racconto di Bob Grace, all’epoca general manager della Chrysalis Records, mentre il volto malinconico sulla copertina di Hunky Dory è quello di un David Bowie più teatrale e in costante evoluzione rispetto agli esordi, immortalato per l’occasione da Brian Ward in una posa ispirata ad alcuni ritratti di Greta Garbo e Lauren Bacall.

I punti cardine su cui si regge l’intera opera sono rappresentati dall’imponente processo creativo mai messo in campo da Bowie fino a quel momento per la stesura dei testi e la composizione delle musiche, gli arrangiamenti azzeccati dell’eclettico Mick Ronson e la rinnovata collaborazione con il virtuoso Rick Wakeman al piano, già presente nel sophomore “Space Oddity” (1969), il quale tuttavia declinò l’offerta di entrare ufficialmente negli Spiders From Mars, insieme a Ronson, al bassista Trevor Bolder e al batterista Mick Woodmansey, accettando invece la richiesta degli Yes: leggenda vuole che il musicista ricevette entrambe le proposte lo stesso giorno, ritrovandosi dinanzi ad uno dei bivi più difficili della propria carriera.

Fin dall’apertura con l’agrodolce Changes, che ripercorre le delusioni passate dell’artista, le trasformazioni e i cambi di passo compiuti per poter riuscire a imbroccare la strada giusta, affrontando parallelamente anche il tema del conflitto generazionale, il disco pone in evidenza l’inevitabilità dei cambiamenti e l’inquietudine data dallo scorrere del tempo, fungendo da manifesto per tutta la produzione futura, grazie anche alle influenze della scena newyorkese che Bowie ebbe l’occasione di conoscere pochi mesi prima, durante il tour promozionale di “The Man Who Sold The World” (1970).

Si iniziano a cogliere i primi esperimenti consapevoli di unione indissolubile tra teatralità, arte e musica nell’intramontabile e simbolica Life On Mars?, dove a spiccare oltre all’iconico performer sono la melodia di piano di Wakeman e il fraseggio elettrico di Ronson, e nella minimale Eight Line Poem, mentre alla base del pop apparentemente leggero di Oh! You Pretty Things vi è una commistione di rimandi storici, fantascientifici e nietzschiani. Prosegue su un sentiero affine, a metà tra acoustic folk e classica, l’oscura ed esistenziale Quicksand, una delle tracce più criptiche e misteriose mai scritte dal cantautore, ricca di riferimenti filosofici ed interrogativi di cui cercare disperatamente una risposta, in aperta contrapposizione ai piccoli barlumi di fiducia presenti nella dolce e orecchiabile dedica al figlio Duncan, Kooks.

La seconda metà dell’album è riservata alla celebrazione delle fonti d’ispirazione dell’artista, a cominciare dalla pacifica e frizzante Fill Your Heart, cover del brano composto originariamente da Biff Rose e Paul Williams, dominata dall’atmosfera tipica della British Music Hall, un piano e dal sax di Bowie, seguita dall’incedere cadenzato dalle chitarre flamencate di Andy Warhol, i cui riff saranno di grande ispirazione per molti musicisti tra cui John Frusciante e Kirk Hammett, che lo reinterpreterà in chiave elettrica per inserirlo nella sezione conclusiva di “Master Of Puppets” (l’unico a detestare fortemente il tributo, purtroppo, pare sia stato proprio lo stesso guru della Pop Art a cui era dedicato).

L’incalzante e nostalgica Song For Bob Dylan riabbraccia saldamente i toni folk rock rivolgendosi direttamente a Robert Zimmerman, chiedendogli di tornare a dare voce alla sua generazione attraverso le canzoni come faceva un tempo, mentre il dinamico omaggio a Lou Reed e ai suoi Velvet Underground, Queen Bitch, provoca e gioca sull’ambiguità sessuale del protagonista, dividendosi tra glam rock e proto punk, gettando così un ponte ideale verso l’album successivo. Il cerchio si chiude con l’impenetrabile e silenzioso flusso di coscienza contenuto in The Bewlay Brothers, la cui interpretazione più accreditata vede David evocare numerose immagini surreali in riferimento all’importante rapporto con il fratellastro affetto da schizofrenia, Terry Burns.

Tra le produzioni maggiormente introspettive e a fuoco dell’artista britannico, nonché la prima a ricevere il plauso unanime da parte della stampa, “Hunky Dory” rappresenta un passaggio fondamentale e determinante per Bowie dal punto di vista cantautorale, anticipando parzialmente nelle liriche le tematiche tipiche dello sfarzoso mondo glam rock, nel quale si tufferà a capofitto un anno più tardi con “The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars” (1972), ma sarà solo grazie al successo di quest’ultimo e alla conseguente ascesa del cantautore se verrà (meritatamente) rivalutato a posteriori dal grande pubblico.

DATA D’USCITA: 17 Dicembre 1971

ETICHETTA: RCA