«Adesso sapeva chi era. Vedeva la stessa foto tutti i giorni addosso a Ellie. Si sentì caldo dappertutto; non c’era bisogno di leggere, ma lo lesse comunque. “É morto Cobain, la star del rock” titolavano, e sotto, in piccolo: “Il ventisettenne cantante dei Nirvana si è ucciso con un colpo di pistola”. Marcus pensò e sentì un sacco di cose tutte nello stesso momento: si domandò se Ellie aveva già visto il giornale, e se non l’aveva fatto, come sarebbe stata quando l’avrebbe scoperto; e si chiese se sua mamma stava bene, anche se sapeva che non c’era alcun collegamento tra sua mamma e Kurt Cobain, perché sua mamma era una persona reale e Kurt Cobain no; e poi si sentì confuso, perché era come se il titolo del giornale avesse trasformato Kurt Cobain in una persona in carne e ossa; e poi si sentì solo molto triste, triste per Ellie, triste per la moglie di Kurt Cobain e per la sua bambina, triste per sua mamma, triste per se stesso» (da “About a boy”, Nick Hornby)

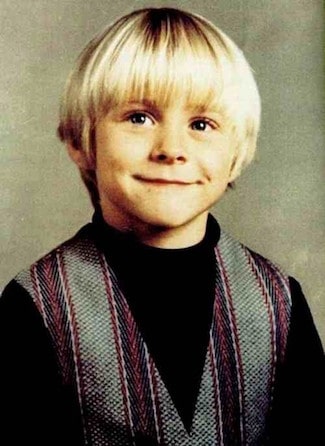

Stavolta ce l’ha fatta, c’è riuscito davvero, nessun treno ha cambiato rotaia, nessuna rianimazione dopo l’ennesima dose di eroina, nessuna lavanda gastrica per i due flaconi di Roipnol prosciugati. Un colpo di fucile e via, via lo strazio, il dolore del rifiuto, il senso di colpa, la mancanza di amore, la paura costante di essere ridicolo. La paura e la rabbia di essere ridicolo, sì. Kurt Cobain si sentiva costantemente così, fuori posto, rifiutato, sgradito, ma in un modo diverso da cui, bene o male, ci siamo sentiti tutti.

Il paradosso della vita di Cobain sta esattamente qui, nella dannata contrapposizione di quello che lui rappresentava per se stesso e di quello che, invece, significava per gli altri. Quella stessa persona costretta a trascinarsi in una vita che non aveva mai chiesto, da sentirsi talmente tanto inadeguato che gli risultava impossibile solo pensare di continuare a stare in questo mondo, si era ritrovato a diventare portavoce involontario di un disagio collettivo, catalizzatore di una cultura di massa che avrebbe cambiato la gente ma che non avrebbe aiutato lui.

Quante volte, in questi anni, ci si è fermati a pensare, ma pensare davvero, al dolore persistente che ha caratterizzato la vita di questa persona, fino a farla diventare piatta e riproducibile, letta, imitata, reinterpretata. Kurt Cobain ha inseguito incessantemente l’amore e la morte, come se le due cose fossero legate a doppio filo tra loro. Il bambino rifiutato dal padre e dalla madre che vede nella sua morte la più alta forma di amore da offrire a quella bambina, Frances Bean, che gli ricorda troppo di quando era come lei, pieno di amore e gioia. Assente piuttosto che sbagliato, mancante ma non ridicolo, eclissato pur di non essere disprezzato, morto.

Kurt era un ragazzo perché a 27 anni non si è nient’altro che questo e non ha mai finto, il dolore di cui scriveva era reale; non mai ha giocato sul personaggio che altri avevano creato per lui, sorridente a volte, autentico sempre, che fosse un bambino iperattivo, un adolescente sbandato, un poeta, un dannato, un’icona. Daniel House, bassista degli Skin Yards e proprietario dell’etichetta di Seattle C/Z, definì Cobain non come una persona ma come un’entità raffigurante cose diverse per persone diverse.

Sono passati 25 anni dalla sua morte, il mondo si è trasmutato e Kurt Cobain è rimasto cristallizzato, immobile come fosse la giostra di un vecchio parco di divertimenti sommerso in fondo all’oceano. Ma era solo un ragazzo, trovato per terra l’8 Aprile del 1994 con i jeans sporchi, i calzini bianchi di spugna, le Converse allacciate, una camicia e il pugno chiuso.