La sigaretta del clown fatica a restare viva per via dell’umidità. Le luci del tendone sono spente. Grovigli di nuvole minacciano pioggia. Il circo ha consumato l’ultimo spettacolo, in giro un grande silenzio spezzato solo dal cigolio di certe ferraglie mosse dal vento. L’imbonitore è seduto s’una tavola tenendosi le ginocchia con le mani, ha una giacca a righe bianco e rosse e il volto di Mark Lanegan. È questo il sogno che ho fatto qualche tempo fa. La maschera rugosa di Mark con un papillon da scemi: che modo assurdo di mescolare i piani. Ma Mark con un cilindro in testa e i calzoni alla caviglia, in un circo in dismissione, potrebbe essere però una metafora del destino. Soprattutto ora che è morto.

Mark è morto dopo aver oltrepassato milioni di cerchi infuocati, saltato metri di tappeti elastici, ammaestrato ruggiti di leoni, scalciate di purosangue. Una vita impossibile. Una morte a ogni passo. Una vita morte. Un blues interminabile. E una consapevolezza fuori dal comune, lucidità che lo portò ad auto chiudersi in una clinica, per ripulirsi dalla merda che aveva nelle vene, in almeno un paio di occasioni. Sapeva di essere marcio, ci conviveva, conosceva la sua natura di uomo in frantumi. In realtà lo ha sempre saputo perché ogni uomo che viene da Ellensburg, in mezzo al nulla di campi di grano, sa bene che da lì si evade o chiuso in una cassa di legno o nello scoppio di un colpo di teatro.

Il suo colpo di teatro fu la voce. Una voce straordinaria, come uno sparo. Immaginatevi un ragazzo, brutto a prima vista, con questi occhi da vipera, una mascella irregolare, stretto alla gola dalla provincia americana, cantare e “boom!” sparare. Un botto strano. Come crivellare verso una caverna. Un tonfo e poi un eco mescolati, come un cocktail di dolore e una strana forma di sacralità. Una cristologia zuppa di acquavite. Mark Lanegan, imbonitore da circo, cantante rock, prete di una chiesa presa in mezzo da un tifone. Bastardo, lupo insanguinato. Mark in preda alle crisi di astinenza, o alle risate grasse dentro un bar. Mark pescatore in un fiume di anime, ribaltato come una balla di fieno, coi gomiti bagnati di alcol in uno studio di registrazione tra chitarre e tappeti.

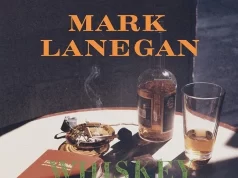

Di lui ora ci restano le canzoni come sempre in questi casi. Tantissime, potentissime. Scurissime, luminosissime, catartiche, messe laiche, stimolatrici di battiti, di melanconie. Foto ingiallite, riflessi di vetro. Specchi per noi che ascoltiamo. Ci resta l’odore di whisky o whiskey, all’irlandese. Lo sgomitare dei fantasmi. Dei suoi fantasmi. Ora lui sarà con loro a far comunella e prendere a pietrate qualche porta.

Ricordo anni fa, ne saranno passati quindici. Salì sul palco, zoppicava, si reggeva a fatica, indossava degli occhiali per schermare i burroni che aveva negli occhi. Aprì la bocca e sparò. Era più potente che mai. Era un uomo già morto, ma il più potente uomo morto della terra. E tratteneva il dolore per tutti noi. Una specie di Cristo, ma senza esagerare. Tratteneva le nostre inquietudini. Le prendeva tutte su di sé. Le conteneva come una spugna putrida. E cantava, sparava. Chi usciva dai suoi concerti poi era ripulito. Una osmosi che accettava di buon grado, ma di cui era forse condannato. Mark prendeva il nero di tutti noi e lo trasformava in luce.

Mark è morto. Ora anche fisicamente. Come una medusa a seccare sulla spiaggia. Che s’asciuga lenta, che perde gradualmente di elettricità. Come un attore che guadagna il camerino dopo una pièce. Si accende una sigaretta, si passa una mano di acetone, infilza i capelli con una forcina, poi lentamente sfila protesi e quella lingua di gomma che gli rendeva il volto mostruoso. Sotto c’è un altro uomo, giovane, dalla pelle fresca. Ecco, sarà questo il mio prossimo sogno con Mark Lanegan, o mi piacerebbe che lo sia. Mark con un volto nuovo, puro, ripulito dal dolore. Almeno ora. E per sempre.