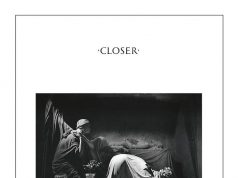

Isolation

Joy Division

“Closer”, 1980

Ian ha un occhio chiuso e l’altro bagnato. Si è barricato a chiave nella sua stanza. Ha praticato la solitudine, ha ascoltato musica autodistruttiva, ha scarabocchiato sul suo diario. Ha diciassette anni, ci può stare. Ma quella volta c’è qualcosa di diverso. Non c’entra la noia. Quella volta gli è apparso sul davanzale della finestra. È alto, porta un completo blu scuro, il suo volto è ricoperto da una disgustosa gelatina e non dice una parola, ma resta impalato lì. Come un enorme uccello, come un demone. Ian si alza, gli strilla contro. Poi si nasconde sotto il letto sperando che se ne vada. Ma lui indugia. Paziente. L’isolamento è una febbre. È una condizione. Ristagna sotto i piedi, si conficca tra le dita o sotto la lingua. Prende la forma di un letto sfatto, di dolori ossei. Non è un nemico mostruoso, si concia da grandeur, fa leva sull’assopimento. Finché, poi, ti dà il colpo di grazia con i sensi di colpa. “Ah se se potessi vedere la bellezza!” – si lagna Ian – “Madre, ti prego credimi, sto facendo il meglio che posso, mi vergogno delle cose che ho fatto, mi vergogno per quello che sono”. L’isolamento è un ballerino dell’oscurità, è il damerino perfetto. Perché si offre sempre di condurre lui le danze.