Quante volte può resuscitare una band da una tragedia? Quante dal fallimento? Se la band di cui parliamo sono i Rolling Stones, beh, la risposta sembra essere “infinite”. Negli anni migliori, quelli dei “big 4” (che, volendo, potrebbero anche essere “5” contando il live “Get Yer Ya-Ya’s Out”), cioè di quattro album perfetti, leggendari, immacolati, le tragedie sembravano non fermarsi mai. Un flusso continuo di morte e disperazione: Brian Jones, il concerto gratuito di Altamont che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto essere una nuova Woodstock e invece finì per rappresentare, insieme agli omicidi della famiglia Manson, la fine del sogno degli anni ’60; e le battaglie legali: quelle con l’ex manager Allen Klein, quelle con il governo inglese per l’abnorme quantità di tasse che intendeva fargli pagare. Basterebbero la metà dei cazzi che hanno passato queste allegre comari per mandare a puttane tutto, anche per gente solidissima.

Ma gli Stones non sono persone qualunque. Delle persone qualunque non sarebbero state in grado di produrre, in mezzo a tanto dolore, morte, confusione quattro dischi completamente perfetti. Registrato in parte durante il tour del 1969 ai leggendari studi Muscle Shoals in Alabama – secondo la teoria di Keith Richards per la quale quando si è in tour si è più in forma, più rodati e quindi nelle migliori condizioni per tirare fuori il meglio dentro una sala di registrazione – e in parte nella residenza di Mick Jagger chiamata “Stargroves”, con Sticky Fingers gli Stones alzano la posta in primo luogo aggiungendo un giovane chitarrista di nome Mick Taylor (che già figurava in due pezzi del precedente “Let It Bleed” del 1969) alla line-up ufficiale. Keith se ne lamenterà in futuro: la dinamica del ritmico/solista, tipica della maggior parte delle band con due chitarristi, non gli è mai piaciuta, e sia con Brian Jones che con Ronnie Wood non è mai stata definita, scambiandosi agevolmente i posti nei due ruoli; con Taylor, chitarrista solista dal talento celestiale e chitarrista ritmico totalmente mediocre, era impossibile non svilupparla.

Ma se ciò è vero, è anche vero che Richards è troppo maledettamente furbo per non vedere, anzi sentire, quanto talento abbia il ragazzo, e quanto le registrazioni con lui dentro elevino il livello. Non sarà contento neanche Ry Cooder, altro chitarrista divino qui ospite alla slide in Sister Morphine, al quale era probabilmente stato fatto credere che fosse lui il prossimo chitarrista degli Stones, e che invece si sente dire un’espressione che si potrebbe tradurre in dialetto romanesco con “stacce”, ma, se si conosce la storia, si sa che non sarà la prima né l’ultima volta che Jagger e Richards faranno incazzare qualcuno. Se è per quello non è l’ultima neanche dell’anno di grazia 1971.

Alzare la posta, dicevamo: e quale miglior modo di alzare la posta se non introdurre una bella sezione di fiati? Il futuro migliore amico di Keith, il gemello separato alla nascita Bobby Keys si occuperà del sassofono, mentre Jim Price sarà alle trombe. Il risultato è quel suono ricco, caldo che eleva il riff di Bitch e lo trasforma in un groove poderoso, ciccione, che innalza I Got The Blues fino a fargli raggiungere (e superare) quello che era un idolo di quella gioventù che sembra ormai lontana, cioè Otis Redding. La innalza a tal punto che i capolavori di Redding come “Pain In My Heart” e “My Lover’s Prayer” dai quali avevano tratto ispirazione sembrano quasi non reggere il confronto.

No, forse nessuno, in quel momento, reggeva il confronto. Il livello della scrittura è talmente alto che sembra conferito direttamente dagli dei: Moonlight Mile, Sister Morphine, Dead Flowers sono evidentemente “canzoni di droga”, ma non sono i trip psichedelici degli anni Sessanta, nei quali bastava aggiungere qualche eco, riverbero e parlare di spazio. È la droga che torturerà tante vite negli anni ’70 e poi ancora oltre, “The scream of the ambulance”, “Oh I can’t crawl across the floor / Ah can’t you see, sister morphine, I’m trying to score?” e ancora “I’ll be in my basement room / With a needle and a spoon”. No, non sono ragazzini che promuovono la presunta pace e amore, andata totalmente in merda qualche anno prima. Questo è puro dolore, capito, vissuto e trasfigurato in musica. E Moonlight Mile, beh, quella canzone è maledettamente perfetta: la registrarono Mick Jagger e Mick Taylor, collaborando. Fu di quest’ultimo l’idea di metterci quella sezione d’archi che rende la canzone un diamante pregiato. Potete immaginare la sorpresa di Taylor quando, ricevendo la propria copia del disco finito, la vede intestata a Jagger/Richards e non a Jagger/Taylor come promesso. Chiamatelo un regalo di benvenuto da parte del dinamico duo.

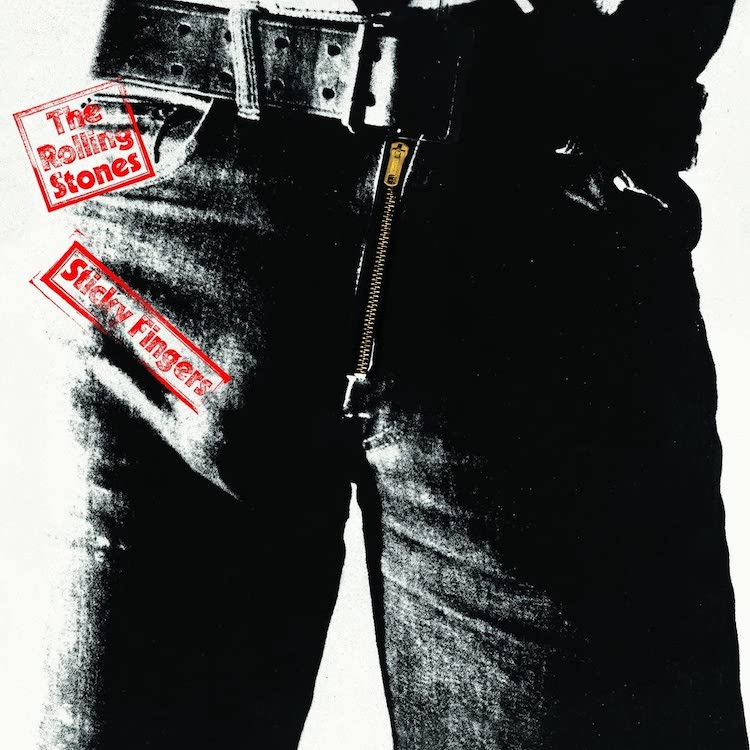

Del resto sono brutti, sporchi e cattivi. E in “Sticky Fingers” sono ancora più sporchi: una cover pensata da Andy Warhol che fa pensare male, con un’allusiva cerniera che poi venne rimossa perché danneggiava i vinili… forse meglio della copertina scartata, poi usata in Spagna, con una lattina con delle dita mozzate, mettiamola così. E “Sticky Fingers”, fuori e dentro il disco, è l’intero campionario degli Stones migliori, che sbilenchi e fuori tempo tirano fuori un capolavoro come Wild Horses, un singolo rock’n’roll perfetto come Brown Sugar o ancora una cover di un classico blues che migliora il già perfetto originale (You Gotta Move). È la maturazione del rock, la sua età adulta, quel rock di “Lucille” o “Great Balls Of Fire” che ha fagocitato le esperienze del soul e del blues e le ha fatte sue, che prende le jam woodstockiane di Santana e le risputa fuori con violenza, ferocia e aggressività (Can’t You Hear Me Knocking), che insegna a tutti come non stare a tempo e sembrare sempre sul punto di andare affanculo senza mai cadere dal filo sul quale, sbronzi e strafatti, si danza in equilibrio (Sway). E, cinquant’anni dopo, per quanto ci abbiano provato in centinaia o forse migliaia, mai nessuno ci si è neanche lontanamente avvicinato.

DATA D’USCITA: 23 Aprile 1971

ETICHETTA: Rolling Stones Records