Accade coi figli, con i fratelli minori, con i cugini che incroci due o tre volte l’anno da sempre. Crescono a vista d’occhio. Non fai in tempo ad abituarti all’idea che possano aver varcato i cancelli delle scuole medie, zaino in spalla, e sono già in lizza per un lavoro da qualche parte. Così per Zanne Festival, a Catania, che da (sole) tre estati fa tremare la terra sotto i piedi dei siciliani senza l’ausilio dell’Etna, ambizioso sin dalla prima apparizione e oggi giunto, Anno Domini 2015, a una legittima consegna della pergamena. Con un’edizione, a queste latitudini, bigger than ever. Introdotto da una ben più che lodevole preview che nelle settimane scorse ha visto alternarsi, in ordine di apparizione, The Soft Moon, Amen Dunes, The Fall e Prinzhorn Dance School, il barrito dell’elefante torna a fare impennare i decibel in quel del Parco Gioeni, ormai fissa dimora di una rassegna che, a questo giro di boa, vanta una line-up mai così assortita e un giorno in più sul programma.

DAY 1 – 16 LUGLIO

WOW! Signal – I vincitori del contest Nuove Zanne tornano in città per ratificare il proprio successo, con l’arduo compito di tener testa a un parterre decisamente più agguerrito. Missione compiuta. Il trio brindisino cresciuto a pane e noisegaze mostra numeri che a quell’età, in Italia, non moltissimi riescono a vantare. La rotta è sicura e le credenziali non mancano. Avanti tutta. Audaci.

Balthazar – I belgi fanno quello che ogni band dovrebbe fare, né più né meno: cuciono un abito da sera sul proprio lavoro e lo vestono a puntino, come un concerto richiede. Le piccole gemme dell’ultimo “Thin Walls”, in tal modo, prendono piede acquisendo un piglio diverso, che tiene lontana la noia e gli spasmi di un’orda a dir poco febbrile per gli incombenti headliner. Momenti clou: le gioie vocali di Last Call e Blood Like Wine, la maestria pop di Then What, la baldanza noir di Fifteen Floors. Il parere, al termine della soirée, sarà unanime. Vincenti.

FFS – Ci sono cose che vanno oltre le singole idiosincrasie. Il gusto dell’entertainment, per esempio. Ecco, il supergruppo composto da Franz Ferdinand e Sparks ha innanzitutto questo pregio: uno spiccato senso per la performance che in sede live, diciamocela tutta, è come il cacio sui maccheroni. Kapranos & Co. e i fratelli Mael formano un sodalizio invidiabilmente coeso, nel quale trovano spazio brani degli uni (Do You Want to?, Michael, Take Me Out) e degli altri (Achoo, When Do I Get To Sing “My Way”, The Number One Song In Heaven) con ampio margine – naturale fosse così – lasciato alle composizioni comuni. I singoli Johnny Delusional e Piss Off aprono e chiudono uno show calibrato al millimetro, solidissimo, per la gioia dei fan degli scozzesi, dei losangelini e degli spettatori neutrali. Scoppiettanti.

DAY 2 – 17 LUGLIO

Ultimate Painting – La creatura di Jack Cooper (Mazes) e James Hoare (Veronica Falls) ha l’ingrato compito di suonare dinanzi una platea non propriamente stracolma. Ma il dito medio glielo si legge in faccia. Sonorità jangle-pop con una sfrenata passione psych, che grazie al ritmo incalzante di Central Park Blues e la lunga coda-impro di Ten Street strappano un applauso onestamente guadagnato. Non ce ne vogliano loro né i monoteisti evidentemente accorsi per i Franz Ferdinand (con buona pace degli Sparks) di cui sopra, ma i piatti forti sono di là da venire. Ebbri.

Dead Brothers – Un sondaggio di Renato Mannheimer avrebbe sancito che non erano in molti ad attenderli al varco. Easy. E dunque? Dunque l’orchestra per funerali capitanata da Alain Croubalian si trasforma, un poco a sorpresa, in una delle più sensazionali note del festival. Tra mascherate, odi balcaniche e fascinazioni francofone, il gruppo trascina il pubblico con sé fino a diventarne parte. Letteralmente. Dopo gli spettri di Dark Night e i bagordi di Heart Of Stone, il quintetto scende in mezzo alla gente sulle note di I Can’t Get Enough, proseguendo per una buona ventina di minuti circondato dalla folla. Una lezione aperta sul concetto di “spettacolo”. Esemplari.

A Place To Bury Strangers – Neanche un minuto per prendere fiato e ci si trova già sotto gli assalti frontali della task force statunitense. Sebbene penalizzati, con sommo rammarico, da volumi un po’ bassi e stranamente poco bilanciati, i tre esibiscono tanta di quella qualità da non potere comunque non essere uno dei fiori all’occhiello della quattro giorni. Oliver Ackermann sevizia la chitarra elettrica, Robi Gonzalez randella la batteria, Dion Lunadon lacera il basso: creano subbuglio sopra e sotto il palco coi nuovi arrivi di Transfixiation e le indimenticate I Lived My Life To Stand In The Shadows Of Your Heart e Ego Death, prima di saltare giù dallo stage per raggiungere il corner di Giuseppe Orlando e la sua Playloud station. Tre quarti d’ora di ordinaria distopia. Annichilenti.

Spiritualized – Fanno cantare sia l’impianto sia il pubblico come nessun altro prima o dopo di loro. Guardando indietro negli anni e poi avanti, sotto i riflettori di Zanne, ci si rende conto di essere dei sopravvissuti, di assistere a qualcosa che rischiava di essere perduto per sempre. Sarebbe davvero rimasta una voragine. Jason Pierce e colleghi propongono una scaletta equilibratissima che, parafrasando un tizio nato da queste parti, prende per mano verso voli imprevedibili ed ascese velocissime. Alzi la mano chi è stato capace di non lasciarsi andare, trovandosi investito dai bagliori di Electricity e Take Your Time, dall’irrefrenabile coralità di Come Together e Shine A Light, dalla straziante toccata e fuga dal repertorio Spacemen 3, Walking With Jesus. Perdonate la banalità, ma l’aggettivo è: spaziali.

DAY 3 – 18 LUGLIO

Camp Claude – Hanno all’attivo una manciata di canzoni, e le sfoderano praticamente tutte quante. C’è ancora luce quando la sensualissima Diane Claude Saigner comincia a saltare da un lato all’altro, microfono in mano, per cantarle agli astanti. E il suo cocktail french-pop-rock sembra l’aperitivo giusto per una serata che, a giudicare dal cartellone, si presenta in teoria come la più movimentata. Trap chiude una performance breve ma ben assestata sui colpi di altri gradevoli episodi, come Blow o Hurricanes. Estivi.

Peter Kernel – Ci sono uno svizzero, un messicano e una canadese che parlano fluentemente l’italiano. No, non è l’incipit di una barzelletta, solo uno sguardo distratto alla carta d’identità del trio. Segni particolari? Scrivono ottimi brani come Ecstasy e I’ll Die Rich At Your Funeral, scelti per dare sapientemente il la ad una festa che, prendendo in prestito uno dei singoli di “Thrill Addict” (Your Party Sucks), farà tutt’altro che schifo. Tra le attraenti bordate di Flawless e la rabbiosa macumba di High Fever, la notte scorre che è un piacere. Determinati.

Hookworms – In buona compagnia con Mr. J. Spaceman e quella sporca (quasi) dozzina che suonerà ventiquattr’ore più tardi, si aggiudicano il podio dell’evento con uno psych-garage al fulmicotone che sarebbe tanto piaciuto al Colonnello Kilgore. Pezzi come Away/Towards, Radio Tokyo o Beginners fanno sembrare l’odore del napalm al mattino una nuova essenza di Chanel. Presenza scenica, energia da vendere, repertorio magistrale e in costante crescita. Dovessero passare dalle vostre parti, ovunque vi troviate, non perdeteli. Inarrestabili.

Luke Abbott – Si ritrova, suo malgrado, in una posizione scomodissima. E cioè tra un’esibizione pazzesca ed un’altra che, almeno sulla carta, dovrebbe esserlo. Non lo aiutano, peraltro, né i volumi – ancora una volta bassi – né la durata complessiva del set, che lo marginalizzano ingiustamente. Qualche imbecille gli urla: «sei moscio!» dalle prime file. Si chiama “complesso del pene piccolo”. Dopotutto è soltanto uno tra i più apprezzati produttori di musica elettronica sul pianeta. E si sente, grazie al cielo. Sacrificato.

Four Tet – Come il Real allenato da Capello, His Majesty Kieran Hebden vince ma non convince. E duole molto ammetterlo. Complice qualche problema tecnico (a causa del quale lo show viene messo in stand-by per un paio di minuti) e un atteggiamento a tratti quasi impigrito, il principe dell’elettronica di base a Londra sfodera sì le pregevolezze del repertorio (Sing, Glassbeadgames o la recentissima Morning Side), ma non riesce quasi mai ad ottenere la pienissima attenzione dei presenti, come in perenne attesa di una deflagrazione ferma sull’uscio. Sia chiaro: non mancano – per carità! – momenti di altissima scuola, ma le aspettative erano lecitamente alle stelle ed invece, purtroppo, si arriva giusto sopra le nuvole. Frenato.

DAY 4 – 19 LUGLIO

Jacco Gardner – La classe c’è e si vede, si sente, si tocca coi polpastrelli. Acclamato a gran voce come la new sensation del cantautorato psichedelico, mai banale e sorretto da un’innegabile maturità negli arrangiamenti, il ventisettenne olandese splende di luce propria ma sembra ancora mancargli, nonostante tutto, quel salto necessario tra studio e live. Che gli assi nella manica (Clear The Air, Find Yourself, Face To Face, Puppets Dangling) fossero all’ordine del giorno, lo sapevamo già. Crescente.

Timber Timbre – Il termometro segna ben oltre i 30° Celsius, eppure Taylor Kirk e soci riescono nell’impresa di far scottare ancora di più l’ambiente. Luci tenui e sonorità magmatiche, i quattro gentlemen dell’Ontario – sebbene orfani del violino di Mika Posen – fanno comunque brillare gli splendori di Hot Dreams (l’omonima, magnifica traccia, This Low Commotion, Beat The Drum Slowly, Grand Canyon) e pescano con immensa eleganza dai predecessori (Until The Night Is Over, Magic Arrow e la conclusiva Woman), ripagando ampiamente il nutrito manipolo di estimatori estatici. Musica per organi caldi, anzi: bollenti.

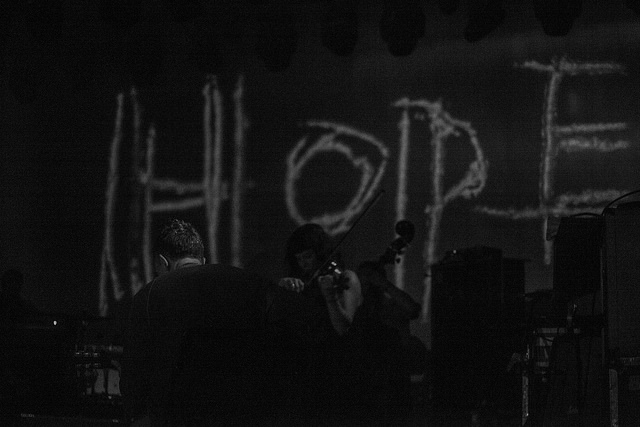

Godspeed You! Black Emperor – Se il viaggio di Ulisse oltre le colonne d’Ercole avesse avuto un soundtrack, l’avrebbero composto loro. Senza esagerare, una delle maggiori avventure dal vivo che questa ingrata regione si sia vista recapitare dai primi passi del rock ad oggi. Non serve il calcolo delle probabilità per sancire l’unicità di una simile occasione: chi c’era c’era e ne farà menzione ai nipoti. Come il fatale sguardo di Medusa, le cavalcate del collettivo canadese lasciano impietriti nell’ascolto, commossi nell’esperienza, sconvolti nel ricordo. Pensando a capolavori come Peasantry or ‘Light! Inside of Light!’, Moya e Mladic, si può solo aggiungere un tassello al proprio ideale assoluto di bellezza, qualunque esso sia. L’estenuante clôture con The Sad Mafioso toglie di bocca ogni residuo di qualcosa anche lontanamente classificabile come simile alla parola. Silenzio. Speranza. Epici.