Quattordici anni ti abbiamo aspettato. Quattordici, come quelli di un bambino che può andare finalmente dai genitori a reclamare lo scooter. Ero uno strafottutissimo moccioso quando Michael Eugene Archer, noto ai più come D’Angelo, uno dei capifila del movimento neo-soul insieme a Erykah Badu e Lauryn Hill, pubblicava il buon esordio “Brown Sugar”. Ero un ragazzetto appena uscito dal Liceo quando D’Angelo decise di alzare la posta, accompagnato da un collettivo eccezionale di musicisti diretti da Ahmir ?uestlove Thompson, batterista dei Roots, pubblicando il devastante “Voodoo”, assoluto capolavoro che sorprese stampa, pubblico e possibilmente anche il buon D medesimo. Lo sorprese non per la musica; del resto D’Angelo, pur lavorando con un collettivo di musicisti che non fanno altro che lodare l’atmosfera creativa che si respira in studio, adotta il metodo di Stevie Wonder e Prince, ossia quel “all other instruments played by D’Angelo” che significa che la visione di ciò che l’uomo vuole su disco è talmente precisa e netta che è più facile prendere in mano quale che sia lo strumento che serve e registrare la traccia, piuttosto che dover spiegare il necessario al turnista, sebbene si parlasse (e si parla anche in Black Messiah) di top playa come Pino Palladino o Raphael Saadiq. No, nessuna sorpresa per lo straordinario equilibrio, per il risultato raggiunto. Ciò che lo colse di sorpresa fu un fatto incidentale e di norma irrilevante come il girare un videoclip promozionale, nello specifico quello di “Untitled (How Does It Feel)”. Nel medesimo il nostro eroe sfoderava, ignudo e con degli addominali che ci potevi grattugiare il Parmigiano Reggiano, il suo arcinoto falsetto con nient’altro che egli medesimo su sfondo nero per tutta la durata del video.

Quattordici anni ti abbiamo aspettato. Quattordici, come quelli di un bambino che può andare finalmente dai genitori a reclamare lo scooter. Ero uno strafottutissimo moccioso quando Michael Eugene Archer, noto ai più come D’Angelo, uno dei capifila del movimento neo-soul insieme a Erykah Badu e Lauryn Hill, pubblicava il buon esordio “Brown Sugar”. Ero un ragazzetto appena uscito dal Liceo quando D’Angelo decise di alzare la posta, accompagnato da un collettivo eccezionale di musicisti diretti da Ahmir ?uestlove Thompson, batterista dei Roots, pubblicando il devastante “Voodoo”, assoluto capolavoro che sorprese stampa, pubblico e possibilmente anche il buon D medesimo. Lo sorprese non per la musica; del resto D’Angelo, pur lavorando con un collettivo di musicisti che non fanno altro che lodare l’atmosfera creativa che si respira in studio, adotta il metodo di Stevie Wonder e Prince, ossia quel “all other instruments played by D’Angelo” che significa che la visione di ciò che l’uomo vuole su disco è talmente precisa e netta che è più facile prendere in mano quale che sia lo strumento che serve e registrare la traccia, piuttosto che dover spiegare il necessario al turnista, sebbene si parlasse (e si parla anche in Black Messiah) di top playa come Pino Palladino o Raphael Saadiq. No, nessuna sorpresa per lo straordinario equilibrio, per il risultato raggiunto. Ciò che lo colse di sorpresa fu un fatto incidentale e di norma irrilevante come il girare un videoclip promozionale, nello specifico quello di “Untitled (How Does It Feel)”. Nel medesimo il nostro eroe sfoderava, ignudo e con degli addominali che ci potevi grattugiare il Parmigiano Reggiano, il suo arcinoto falsetto con nient’altro che egli medesimo su sfondo nero per tutta la durata del video.

Per quanto maledettamente imbecille possa sembrare, quel momento fu un game-changer per D’Angelo, più dell’album straordinario che aveva pubblicato, più della gente che aveva scoperto e fatto lavorare all’interno del progetto Soultronics, più delle splendide esibizioni dal vivo, trasformatesi improvvisamente in raduni di femmine arrapate che volevano grattugiare il proprio Parmigiano sul basso ventre del nostro eroe. Il suicidio di un amico, unito al disappunto per lo svilimento della propria arte, lo misero su un sentiero che gli amanti dell’arte e della musica, da spettatori, conoscono sin troppo bene: alcolismo, arresti per DUI, possesso di droga, mugshot in condizioni fisiche pietose (un faccione che sembrava più quello di un Eric Cartman con pizzetto e braids che quello di un sex symbol), costanti voci che fosse impazzito in stile Axl Rose… gossip, null’altro che gossip. Sciacallaggio, a dirla tutta. E quando avvoltoi e sciacalli fanno la loro comparsa, la storia (recente e non) ci ha insegnato a trovare l’epilogo in tutto tranne che in un lieto fine, sia esso umano (la tristissima fine della Winehouse che ha un epitaffio perfetto in quel “I just need a friend” di Rehab) o musicale (le prove immonde del citato Rose o di Lauryn Hill).

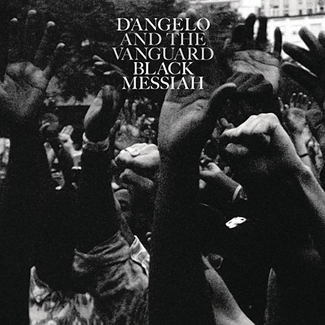

Poi, dal nulla, il Messia è tornato. Dicembre, tempo di Babbo Natale. E il vecchio panzone vestito di rosso ci consegna un’altra prova straordinaria del Messia Nero, un completamento di quel percorso partito da “Brown Sugar” e arrivato a conclusione con “Black Messiah”, un percorso di modernizzazione della musica “nera”, che include nel suo immenso e ricchissimo caleidoscopio Ray, Marvin Gaye, Miles, Prince, Jimi, l’hip hop, George Clinton, Sly Stone, James Brown e, perché no, D’Angelo medesimo. Caratterizzato da una produzione che riesce a dare un suono “spazioso”, nonostante arrangiamenti complicati e ricchi di strumenti e una struttura basata sul groove piuttosto che sulla tradizionale forma canzone, l’album suona come un classico ma al contempo estremamente moderno. In pezzi straordinari come Betray My Heart o Sugah Daddy c’è tutto l’intento, perfettamente riuscito, di rendere un tributo a quello che è considerato l’unico contributo originale dato dagli Stati Uniti all’arte moderna, la musica afro-americana, e di andare allo stesso tempo avanti, di non fermarsi al banale campionamento di un ritornello o al narcisismo; come scrive D’Angelo stesso nelle note di copertina: “It’s not about praising one charismatic leader but celebrating thousands of them”.

Un album che stupisce nell’immediato (anche con la durezza, come in 1000 Deaths o The Charade, i pezzi più smaccatamente politici dell’album e al contempo quelli con il suono meno “leggero”), ma che guadagna punti ad ogni ascolto successivo, carico di chitarre ben più del predecessore e messo insieme ancora una volta con parte della squadra che rese “Voodoo” un successo (Palladino e ?uestlove su tutti, ma anche James Gadson), il ritorno di D’Angelo – che ci tiene a chiarire come il Messia Nero non sia da fraintendere come una definizione di sé stesso, bensì come qualcosa alla quale tutti dovrebbero aspirare ad essere – è uno dei quei rarissimi casi nei quali un’attesa spropositata non viene delusa.

Si diceva quando uscì “MBV” dei My Bloody Valentine che qualunque cosa avessero fatto, dopo tutto quel tempo, non sarebbe mai stata all’altezza di aspettative ormai insoddisfacibili. Vero, verissimo. E ciò dovrebbe dare la proporzione di quanto straordinario sia quest’album. Speriamo che l’enorme quantità di talento che sta racchiusa in questo ormai maturo quarantenne che fu un fragile ragazzino che suonava il piano, portava gli occhiali e giocava ai videogames con gli amici non venga ancora una volta castrata da questo mondo di merda.

(2014, RCA)

01 Ain’t That Easy

02 1000 Deaths

03 The Charade

04 Sugah Daddy

05 Really Love

06 Back To The Future (Part I)

07 Till It’s Done (Tutu)

08 Prayer

09 Betray My Heart

10 The Door

11 Back To The Future (Part II)

12 Another Life

IN BREVE: 4,5/5

![TOP [10] RISTAMPE [2017]](https://www.ilcibicida.com/images/2017/12/awards2017-238x178.jpg)