Essere Pere Ubu significa aver vissuto a cavallo tra una sperimentazione ancora vergine negli anni ‘70, rivolta verso la letteratura e un punk che alla fine di quegli anni spazzò via tutto. Essere i Pere Ubu significa aver rivoltato il mondo dei significati e dei significanti ed essersi lasciati rappresentare da un nome che, al netto della smodata passione di David Thomas per letteratura e teatro, fosse prima di tutto oscuro agli abitanti di Cleveland, ammantato di mistero poi e composto da tre sole sillabe, come Rol-Ling-Stones. I Pere Ubu hanno resistito per oltre quattro decenni a tutti i tentativi di entrare in contatto con gli attuali standard musicali, schivando con grande maestria ogni tentazione mainstream, cambiando un numero non ben precisato di line-up. Una follia intuitiva che ha dato il via a una tra le più rivoluzionarie sperimentazioni sonore che rappresenta a tutt’oggi lo spartiacque tra il rock dadaista e la new wave.

Essere Pere Ubu significa aver vissuto a cavallo tra una sperimentazione ancora vergine negli anni ‘70, rivolta verso la letteratura e un punk che alla fine di quegli anni spazzò via tutto. Essere i Pere Ubu significa aver rivoltato il mondo dei significati e dei significanti ed essersi lasciati rappresentare da un nome che, al netto della smodata passione di David Thomas per letteratura e teatro, fosse prima di tutto oscuro agli abitanti di Cleveland, ammantato di mistero poi e composto da tre sole sillabe, come Rol-Ling-Stones. I Pere Ubu hanno resistito per oltre quattro decenni a tutti i tentativi di entrare in contatto con gli attuali standard musicali, schivando con grande maestria ogni tentazione mainstream, cambiando un numero non ben precisato di line-up. Una follia intuitiva che ha dato il via a una tra le più rivoluzionarie sperimentazioni sonore che rappresenta a tutt’oggi lo spartiacque tra il rock dadaista e la new wave.

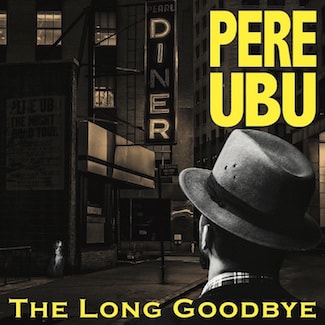

I racconti e i suoni di The Long Goodbye nascono dalla degenza di David Thomas in seguito al malore che ha costretto i Pere Ubu a interrompere il tour del precedente “20 Years in a Montana Missile Silo” (2017). La frenetica necessità di rimettere ordine in quel caos, da malato non immaginario ha spinto Thomas a circondarsi di sintetizzatori, drum machine e una fisarmonica diatonica (uno degli strumenti grazie a cui ha riscoperto, negli anni, un primordiale piacere visionario) rappresentando quello che contemporaneamente alle sessioni ha deciso di far diventare l’ultimo album dei Pere Ubu.

Rendere la canzone un punto di vista concordante, discordante o collaterale ha da sempre segnato la cifra stilistica del gruppo del Midwest e, in questo senso, racconti e suoni di “The Long Goodbye” seguono questa folle linea immaginaria, snocciolandosi lungo le strade che portano a L.A. (presumibilmente verso la Bay City di Raymond Chandler, da cui il titolo dell’album e la stessa Marlowe). A ogni stimolo segue una risposta la cui interpretazione è quanto di più libero e complesso possa ipotizzarsi, come in What I Heard On The Pop Radio, il cui fine ultimo è la totale assenza di poesia, passione, intuizione nell’attuale musica pop. Tutto è lasciato all’estremismo del suono, ma quello stesso suono in realtà non significa nulla.

Visioni o come le ha sempre denominate Thomas, elementi aleatori, altri intrusi, come quando in Fortunate Son ci si ritrova dentro una Waffle House sulle rive del Walden Pond di Thoreau e in un jukebox qualcuno fa girare l’omonima traccia dei Creedence Clearwater Revival e “Layla” di Clapton: “‘Thanks for playing the songs,’ I ansie, ‘You like Eric Clapton?’ he asks, I think about what to say, it takes a moment. ‘It’s a good song,’ I say”. Nel frattempo ronzii, ticchettii e la voce tremolante di Thomas scandiscono quest’ultimo viaggio verso Bay City a cui forse arriva The Road Ahead, la suite in quattro movimenti della durata di quasi dieci minuti.

E i suoni, vi chiederete? Synth analogici e Theremin in mano a Robert Wheeler, il clarinetto di Darryl Boon in cima alla backline del basso di Michele Temple, la chitarra di Keith Molinè e la batteria di Peter Ole Jørgensenmantengono intatta l’immediata riconoscibilità di “The Long Goodbye” come una creatura aliena della band di Cleveland.

Le risposte a tutte le domande che Thomas afferma essere svelate con “The Long Goodbye” non sono altro che sensazioni geroglifiche, codificanti di tutto quello che sappiamo e che tutti noi condividiamo. Le parole sono altro che un’interfaccia per comunicare oppure un ostacolo alla comunicazione stessa, dipende dal contesto, da cosa immaginerà domani David Thomas e da come tutto questo sarà trasposto in chiave Ubuclasta. Chiaro no?

(2019, Cherry Red)

01 What I Heard On The Pop Radio

02 Marlowe

03 Flicking Cigarettes At The Sun

04 Road Is A Preacher

05 Who Stole The Signpost?

06 The World (As We Can Know It)

07 Fortunate Son

08 The Road Ahead

09 Skidrow-On-Sea

10 Lovely Day

IN BREVE: 4/5