Premessa: Il giovane Buckley non poteva proprio immaginare che dopo l’inferno, lì a poche centinaia di metri, si nascondeva, invece, una specie di galassia infinita. Un firmamento immenso e luccicante, uno scenario meraviglioso: il successo. Ma il giovane Buckley, però, non poteva neanche aspettarsi che, dopo un giro in quei cieli illimitati, sarebbe tornato all’inferno, di nuovo, senza salutare nessuno. Tim Buckley è uno di quei musicisti che, ancora oggi, vanta un’ingente credito nei confronti della storia. Una storia che lo ha sempre ombreggiato preferendo concentrarsi sul figlio Jeff, icona della purezza della gioventù, giunto alla consacrazione ben trent’anni dopo col suo “Grace”. Il destino è calcolatore? E’ un ragioniere cinico? No, il destino è il più imprevedibile e geniale dei registi. Il destino è la prima donna del sorprendente spettacolo dell’umanità. Nato nel ’47 a Washington ma trasferitosi presto in California, Tim Buckley, conosce tra i banchi del campus universitario e sposa la studentessa Mary Guilbert. Mary resta incinta dopo poco e tutto cambia tra loro perché un bambino è troppo, un figlio è di troppo. Tim aveva la sua musica, aveva un sogno da inseguire, aveva una libertà a cui dedicare le sue preghiere pagane. Così scappa, molla tutto. Non concede alla moglie un appiglio e attira su di sé l’odio più forte, il disprezzo più imperdonabile.

Premessa: Il giovane Buckley non poteva proprio immaginare che dopo l’inferno, lì a poche centinaia di metri, si nascondeva, invece, una specie di galassia infinita. Un firmamento immenso e luccicante, uno scenario meraviglioso: il successo. Ma il giovane Buckley, però, non poteva neanche aspettarsi che, dopo un giro in quei cieli illimitati, sarebbe tornato all’inferno, di nuovo, senza salutare nessuno. Tim Buckley è uno di quei musicisti che, ancora oggi, vanta un’ingente credito nei confronti della storia. Una storia che lo ha sempre ombreggiato preferendo concentrarsi sul figlio Jeff, icona della purezza della gioventù, giunto alla consacrazione ben trent’anni dopo col suo “Grace”. Il destino è calcolatore? E’ un ragioniere cinico? No, il destino è il più imprevedibile e geniale dei registi. Il destino è la prima donna del sorprendente spettacolo dell’umanità. Nato nel ’47 a Washington ma trasferitosi presto in California, Tim Buckley, conosce tra i banchi del campus universitario e sposa la studentessa Mary Guilbert. Mary resta incinta dopo poco e tutto cambia tra loro perché un bambino è troppo, un figlio è di troppo. Tim aveva la sua musica, aveva un sogno da inseguire, aveva una libertà a cui dedicare le sue preghiere pagane. Così scappa, molla tutto. Non concede alla moglie un appiglio e attira su di sé l’odio più forte, il disprezzo più imperdonabile.

Non vedrà crescere Jeffrey, non assisterà al suo sbocciare come uomo e successivamente come artista perché la morte e il succitato destino, magistrale stregone contemporaneo, disegna per entrambi la medesima fine, anche se a distanza di molti anni e di molti chilometri. Il 29 giugno del 1975, a ventotto anni, Tim ci rimette la pelle a causa di un’iniezione di troppo e, così, dopo altri illustri rappresentanti del rock degli anni ’70 ora anche lui veniva fregato dalla droga. Ma il 29 maggio del 1997 (ventidue anni dopo), a ventinove anni, anche Jeff dà il suo addio al mondo, affogato in un affluente del Mississippi mentre, un po’ sbronzo, ballava alla musica di una radiolina portatile. Dunque una specie di cordone ombelicale mai rescisso del tutto che ha visto due giovani artisti di poco meno di trent’anni, l’uno padre l’altro figlio ma in realtà due proiezioni dello stesso uomo in due periodi storici diversi, morire, così, in un lampo.

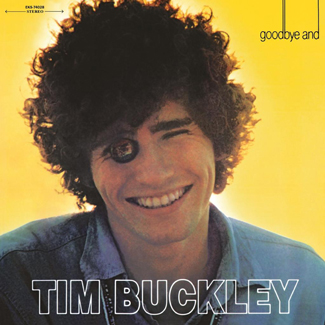

Ma torniamo un attimo indietro. Nel 1966, dopo aver mollato moglie e neonato, Tim debutta nel mondo discografico con l’omonimo “Tim Buckley” giunto alle stampe grazie all’intervento del guru Herb Cohen (già con Frank Zappa) che promuove Buckley agli impresari dell’Elektra. Disco dalle tinte folk e dalla fretta espressiva comunque di norma per un debutto, l’omonimo, però, mostra al mondo una voce nuova. La voce di un ragazzo poco meno che ventenne ma con una bramosia artistica da far spavento. Chi ebbe la possibilità di sentirlo dal vivo rimase senza fiato. “A quali picchi potrà arrivare quel ragazzo?” – si chiesero in molti strofinandosi gli occhi. L’anno dopo, così, il nome di Buckley era già piuttosto quotato. Tim raccolse il materiale di una manciata di canzoni accumulato nell’ultimo periodo e rientrò in studio. Solo sei mesi ci vollero e Goodbye And Hello era bello e pronto. Assieme a lui, in studio, passarono il chitarrista Lee Underwood, il polistrumentista Carter Collins (Leonard Cohen) ed anche il suo amicio-poeta Larry Beckett, autore di molti spunti lirici.

“Goodbye And Hello” è un viaggio tra le stelle così come lui, Tim, lo concepì. Fu lui stesso a definirsi “navigatore delle stelle” proprio in seguito a quell’emozionante balzo onirico che fece per scrivere le dieci perle del disco. Un disco imprendibile, camaleontico, in continua fuga dalle definizioni e dalle etichette. Folk, psichedelia, cantautorato, tribalismo, free-jazz e sperimentazione tutte mescolate a celebrare le capacità vocali a cui Buckley consegnava lo scettro del comando. Dunque la voce a guidare, a dominare la scena. Tim riusciva a manipolare le corde vocali e a dargli di volta in volta nuove facce, nuove espressioni: gemiti, guaiti, pianti, sussurri, gracchiate nevrotiche e dolci canti. Ascoltate il suo narrare pacato in No Man Can Find The War, pezzo fatto di qualche giro di chitarra, percussioni e continui climax; gli acuti fiabeschi sopra un valzer buffonesco in Carnival Song, corredata di organo e tamburelli; i guaiti altissimi e disperati di Pleasant Street, chitarre acide e psichedelia per un testo che parla del tunnel della droga nella sua generazione. Vi accorgerete come la sua voce, così come la sua musica, sia cangiante, variegata. E via via che si avanza nella tracklist, questo trasformismo si fa sempre più evidente.

Alle atmosfere progressive, echeggianti dal sapor di trip di Hallucinations (il titolo non smentisce), segue la rabbiosa, incalzante I Never Asked To Be Your Mountain, rivolta alla giovane moglie Mary Guilbert a rappresentare una sorta di lettera d’addio. La batteria allacciata a percussioni impazzite, una chitarra acustica martellante e le urla androgine di Tim che inveiscono, sembrano prima chiedere perdono, ma poi supplicano di avere la propria libertà, nell’ultimo atto di quella separazione dolorosa con la donna ed il figlio appena nato. Dopo Tim tira un po’ il fiato. L’armonica dolcissima e l’andamento dondolante, come le colline gialle che pian piano abbandonano i finestrini di un’auto in movimento, portano in alto forse il brano più bello di un disco zuppo di malinconia e umori: Once I Was. “Once I Was” è una splendida ballata di dylaniana memoria, è noto infatti che Buckley, per la composizione dell’intero “Goodbye And Hello” s’ispirò a “Blonde On Blonde” di Bob Dylan, soprattutto per come la chitarra classica ed il canto soave scavano in un passato che non c’è più.

Con Phantasmagoria In Two, poi, seguito perfetto, continua il commento della memoria e dei pentimenti. E poi ritorna il volo errante. Prima con le atmosfere medioevali di Knight Errant e poi con la titletrack Goodbye And Hello: oltre otto minuti di avventure cavalleresche, galoppate, cambi di passo ed incoronazioni a cura della penna di Larry Beckett. La strumentazione che commenta questa epopea è la più varia possibile: archi, fiati, organo, pianoforte, percussioni, strumenti orientali. E anche la sua interpretazione vocale è un continuo groppo alla gola: decantazioni, acidognoli passaggi di scena, lamentose urla e infiniti deliri incalzati da trombe di trionfo. Quando l’ultimo tassello rappresentato dai gospel di Morning Glory, ballata dall’andamento densissimo e chiusura ideale, chiudono il disco, si ha come la sensazione di volerne ancora. Come se non si riesca ad accettare che il viaggio tra le stelle sia finito così. E quando accade, quando ad un disco si chiede di rinascere e di prolungarsi, vuol dire che ci troviamo di fronte ad un capolavoro.

(1967, Elektra)

01 No Man Can Find The War

02 Carnival Song

03 Pleasant Street

04 Hallucinations

05 I Never Asked To Be Your Mountain

06 Once I Was

07 Phantasmagoria In Two

08 Knight-Errant

09 Goodbye And Hello

10 Morning Glory