Non i primi tre album, di cui due passati quasi in sordina, non “Born To Run” né “The River”, per quanto gli avessero dato già una dose consistente di successo mondiale, neanche “Nebraska”, non era quello il suo ruolo. Saranno sei parole a stravolgere per sempre la vita di Bruce Springsteen e di tutti coloro che gli gravitarono attorno. Di quei sei termini, quattro saranno presi in prestito da giornalisti sbadati (George Will), politici affamati di elettorato (Ronald Reagan), rimaneggiate a seconda del contesto e cantate a squarciagola in tutti gli stadi del mondo. Sarebbe bastato leggere la prima strofa di quello che inizialmente doveva chiamarsi “Vietnam” e poi “Vietnam Blues” – ”Born down in a dead man’s town” – per accorgersi che non si trattava di una rivisitazione in chiave anni ‘80 dell’inno americano ma di tutt’altro.

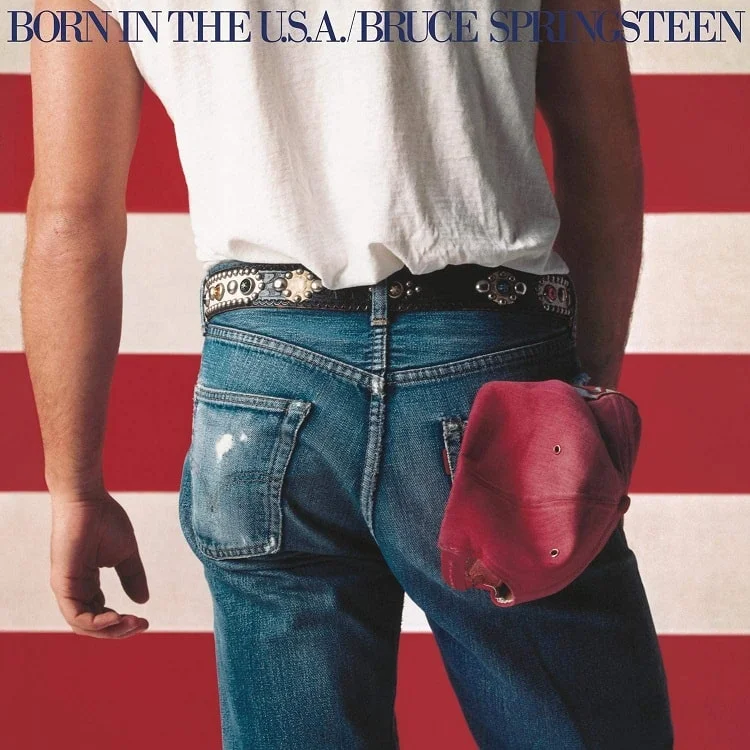

Bruce Springsteen era noto al tempo per la sua eccessiva smania congetturale e ne scrisse molte versioni, tra cui quella presente nel cofanetto “Tracks” (1998), destinata inizialmente a “Nebraska” (1982) e molto simile alla versione replicata durante i live a Broadway, entrambe estremamente chiarificatrici di Born In The U.S.A. e dei suoi intenti rivoltosi. A complicare tutto, fungendo da passe-partout per un fraintendimento che non si limitò solo all’epoca reaganiana ma coinvolse una parte di pubblico non anglofono, la sottile ironia dell’artwork, quella ripresa di schiena, di fronte a un tripudio di stelle e strisce, immortalato da Annie Liebowitz, con Landau che convinse Springsteen a modificare l’inquadratura per non lasciare intendere che stesse urinando sulla bandiera statunitense.

Ironia della sorte, a distanza di vent’anni fu un’altra traccia di quell’album, No Surrender, ad assumere un ruolo politico nella campagna elettorale di John Kerry per la corsa alle presidenziali del 2004, ovviamente con il consenso dell’artista. Al netto di questo lampante controsenso, tutto quello che precede, circonda e segue il disco si muove su un binario di estremi e contrasti: la mutazione fisica dell’artista del New Jersey, da creepy ad atleta, il suo malessere latente e un senso di appartenenza, alla E Street Band, che dopo “Nebraska” iniziò a scricchiolare, la necessità di una relazione stabile che lo porterà a sposare poco dopo Julianne Philips e a lasciarla dopo neanche cinque anni per Patti Scialfa, che invece rimarrà al suo fianco per il resto della sua vita proprio a partire da quella tournèe.

“Born In The U.S.A.” sono le ritmiche sostenute di Weinberg e Tallent, i riff fluidi di Van Zandt e l’Hammond vivace di Federici che appannano lo spirito malinconico dei testi (I’m Going Down, Glory Days, Bobby Jean). È Dancing In The Dark sbattuta con rabbia in faccia a Landau da un giorno all’altro, quando gli fu chiesto di comporre un singolo per il lancio dell’album, la sua riluttanza a girare una clip e la diffusione massiva di quel video iconico, girato da Brian De Palma, protagonista una giovanissima Courtney Cox. “Born In The U.S.A.” fu un lavoro mastodontico, sufficiente a dar vita a sei album ufficiali (“Nebraska”, “Born In The U.S.A.”, “Essential”, “Greatest Hits”, “Tracks”) uno di outtakes (“Unsatisfied Heart”), una leggenda latente (“Electric Nebraska”) più altre quaranta tracce mai messe in circolazione.

Nel pieno fervore del suo spirito caleidoscopico e complesso, per spirito di provocazione o caso fortuito, “Born In The U.S.A.” attraversa due generazioni di pubblico e si presta alle rivisitazioni di artisti fautori di stili diametralmente opposti: le splendide versioni di I’m On Fire, da Johnny Cash, ai Low, a Tori Amos, Downbound Train rivisitata Kurt Vile, I’m Going Down dei Vampire Weekend (forse, tra queste, l’unica dimenticabile insieme a Dancing In The Dark rifatta dai Temper Trap). Menzione a parte per My Hometown incisa in vinile vintage da Neil Young in cabina di registrazione, presso la Third Man Records di Jack White a Nashville.

Il tour di “Born In The U.S.A.” decreterà la fine del collettivo springsteeniano: fratelli, amici, musicisti, si ritroveranno uniti più di dieci anni dopo, il 9 Aprile 1999 a Barcellona. Ma è inutile negarlo, “Born In The U.S.A.” resterà sempre una battaglia esemplare: un album che ha viaggiato sul risentimento di promesse e diritti infranti, composto da un’artista impregnato di America fino al midollo, con la rabbia di chi in quella Nazione ci credeva davvero e forse ci crede ancora.