Ci sono storie “facili” da raccontare, persino quelle di album fondamentali che hanno ribaltato la storia della musica. E ci sono storie “difficili”, di lavori per i quali la realizzazione, il background, la comprensione risultano tutt’altro che immediate. E poi ci sono i Tool, che da sempre − e per sempre, supponiamo con discreta sicurezza − fanno letteralmente categoria a sé, un mondo parallelo in cui i generi si fondono, in cui i confini si mescolano fra loro rendendosi indistinguibili, in cui l’essere umano trova auto-comprensione di se stesso e del buio che ha dentro. Non un mondo facile, neanche difficile, piuttosto un altro mondo rispetto a quello in cui viviamo noi altri.

Che Maynard James Keenan (soprattutto lui, ovviamente) e gli altri fossero un’entità fuori dal comune era parso chiaro già nel 1996, quando con il secondo album “Ænima” avevano prestato il loro irrinunciabile contributo a uno dei decenni più fervidi e pieni della storia del rock. “Ænima” aveva infuso ai Tool un impulso decisivo verso l’immortalità, perché s’era lasciato alle spalle le strutture alternative di “Undertow” (1993), un disco fortemente ancorato al periodo di riferimento, per darsi un allucinato slancio progressive e psichedelico. Tutt’altro che campioni di prolificità (l’ultimo “Fear Inoculum” del 2019 s’è fatto attendere la bellezza di tredici anni, giusto per dare un’occhiata anche a tempi più recenti), i Tool se la prendono comoda prima di dare un seguito ad “Ænima”. Inizia a montare lì, in quell’interminabile lasso di tempo durante il quale gli anni ’90 e la loro eredità tirano definitivamente le cuoia, l’attesa spasmodica attorno a tutto ciò che riguarda la band.

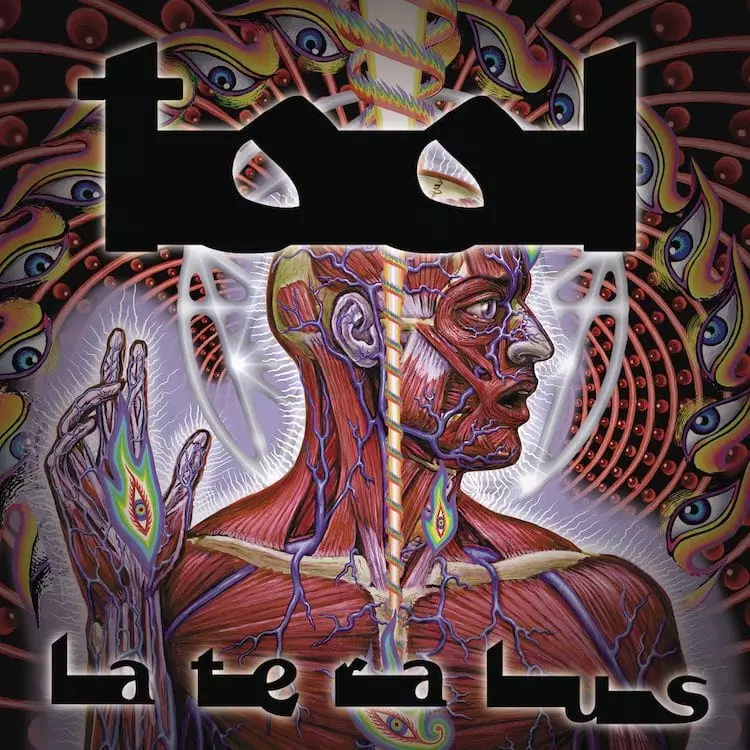

Ma i Tool a cavallo fra i due millenni non stanno affatto attuando una qualche strategia di marketing discografico, hanno bisogno di tempo, tantissimo tempo, perché stanno lavorando alla loro personale Divina Commedia, a un album che nella loro visione necessitava di un’assoluta perfezione concettuale, d’esecuzione, di scrittura. Una perfezione da ricercare a ogni costo. L’impatto di Lateralus, arrivato nella primavera del 2001 come una tempesta totalmente fuori stagione, è devastante, perché si comprende immediatamente come ci si trovi al cospetto di un lavoro da un miliardo di sfaccettature impossibili da decifrare anche dopo decine di ascolti consecutivi.

La struttura di “Lateralus” è geometria fatta suono, nulla è lasciato al caso e ogni microscopico frammento sonoro, ogni sillaba pronunciata da Keenan, ogni singola illustrazione dell’artwork, altro non è se non l’infinitesimo tassello di un mastodontico puzzle cerebrale. La creatura mitologica in cui si sono evoluti i Tool si rivela in tutta la sua magniloquenza già nell’iniziale The Grudge, otto minuti e mezzo di sovrapposizioni strumentali e incastri, di dilatazioni e rasoiate, in cui Keenan dà fondo a una negatività oscura e contorta (“Wear the grudge like a crown of negativity / Calculate what we will or will not tolerate / Desperate to control all and everything / Unable to forgive these scarlet lettermen”), fino all’urlo ancestrale che squarcia gli ultimi brandelli del pezzo.

Le corde estatiche di Eon Blue Apocalypse aprono la strada a The Patient, in cui vene psych intarsiano una lunga scorribanda metallica; allo stesso modo, Mantra (lo straniante miagolio effettato di uno dei gatti di Keenan) prepara all’arrivo delle elucubrazioni prog di Schism, vero manifesto dei nuovi Tool, con la sezione ritmica del duo Chancellor/Carey che è granito allo stato puro. La prima parte di “Lateralus” si chiude con un’altra accoppiata, Parabol/Parabola, in cui la spiritualità lontana della prima si contrappone nettamente alla dirompenza della seconda, piena zeppa di feedback ed elettricità distorta.

La seconda parte di “Lateralus” si apre con Ticks & Leeches, chiarendo subito che il registro dei Tool è cambiato: violenta, rabbiosa come non mai, satura allo sfinimento, con una performance ai limiti dell’hardcore da parte di Keenan, la brutalità della batteria di Carey e gli ossessivi giri di Jones. Con la title track la missione dei Tool prende definitivamente forma: il pezzo è l’emblema matematico dell’intero disco, composto seguendo la sequenza di Fibonacci, una sequenza che vuole ogni numero risultante dalla somma dei due precedenti secondo uno schema 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc (si veda ad esempio la sillabazione “Black [1] / Then [1] / White are [2] / All I see [3] / In my infancy [5] / Red and yellow then came to be [8]”). Una follia assoluta che dà la giusta misura del lavoro certosino e maniacale dietro “Lateralus”.

Il trittico composto da Disposition, Reflection e Triad si propaga invece in oltre ventidue minuti complessivi in cui il processo è quello della graduale aggiunta di elementi: i tribalismi che percorrono la prima si fondono mano a mano con le sferzate chitarristiche della seconda e, infine, con la dirompenza industriale sotto acido della terza, il tutto a formare quella che va considerata come un’unica e lunghissima progressione psichedelica. In chiusura ecco poi Faaip De Oiad, un gorgoglio ronzante che pare riprendere una conversazione, forse telefonica, tra due soggetti, la psicotica conclusione di un disco perfetto − in linea con le folli ambizioni della band − che scrive a lettere cubitali nella leggenda il nome dei Tool.

![TOP [50] ALBUM [2019]](https://www.ilcibicida.com/images/2019/12/awards2019-238x178.jpg)