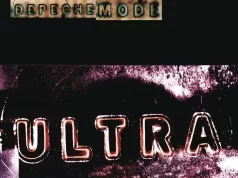

Dai Rolling Stones agli U2, dagli R.E.M. ai The Cure, dai Pearl Jam ai Radiohead, tutte le grandi band di ogni epoca, specie quelle con un’invidiabile longevità artistica, hanno avuto nel corso della loro carriera almeno un decisivo turning point, a volte anche più d’uno. Quei momenti creativi che scombinano le carte in tavola, che mettono in dubbio certezze che si credeva non potessero mai essere messe in discussione e che proiettano verso territori diversi, visioni diverse, dimensioni diverse. Per i Depeche Mode quel turning point fu senza alcun dubbio la lavorazione e successiva pubblicazione di Black Celebration, nel Marzo dell’86.

Martin Gore, Dave Gahan, Andrew Fletcher e Alan Wilder venivano da quattro dischi in quattro anni che dall’81 (con “Speak & Spell”) all’84 (con “Some Great Reward”, nel mezzo “A Broken Frame” nell’82 e “Construction Time Again” nell’83) li avevano già consacrati come icone del synthpop, macchine scala classifiche tra le più infallibili in circolazione. Erano, quelli, i Depeche Mode che con hit come “New Life”, “Just Can’t Get Enough”, “Everything Counts” e “People Are People” avevano centrato l’obiettivo di accontentare tanto il pubblico della new wave quanto quello dei dancefloor, missione tutt’altro che semplice ma che a loro era riuscita con una disarmante (sebbene apparente) semplicità.

“Black Celebration” rallenta allo sfinimento l’incedere dei Depeche Mode, li immerge e li soffoca nel petrolio a partire dall’artwork, dominato ovviamente dal nero, e dalle parole con cui la title track apre il disco: “Let’s have a black celebration / Black celebration / Tonight / To celebrate the fact / That we’ve seen the back / Of another black day”. Non si balla più con i Depeche Mode dell’86, che rimodulano il loro synthpop su tonalità decadenti che fino a quel momento avevano toccato solo marginalmente e senza mai darne vera traccia dal punto di vista sonoro. I Depeche Mode avevano l’assoluta necessità di scollarsi di dosso, con il loro quinto album, tutti i parallelismi con colleghi come i Duran Duran con cui condividevano, a dirla tutta, soltanto certo uso dell’elettronica. Ma tanto era bastato, a parte della critica e al pubblico meno attento, per accostarne le produzioni. Così Martin Gore, a quel tempo ancora unico compositore della band, mette in campo tutte le sue inquietudini e tira fuori dal cilindro affreschi come la ballad nerissima A Question Of Lust, la meravigliosa e nervosa dark-pop-song Stripped o le suggestioni industriali della conclusiva New Dress.

Anche dal punto di vista “visivo” questo si rivelerà essere un album decisivo per la storia dei Depeche Mode: chiamato in causa per la realizzazione del videoclip di A Question Of Time, il fotografo e regista Anton Corbjin inizierà qui un fortunato sodalizio con la band, applicando alle loro produzioni il proprio affascinante tocco estetico, che contribuirà in maniera significativa (soprattutto negli anni a seguire) al cambio di rotta cercato e voluto da Martin Gore e alla progressiva e dirompente affermazione di Dave Gahan come personaggio/frontman rock a trecentosessanta gradi.

All’inizio parlavamo di “Black Celebration” come di un turning point per la discografia dei Depeche Mode e così fu nella sostanza: non un album rock in senso stretto, fermo com’è alle stratificazioni sintetiche che tanto avevano dato alla band in termini di notorietà, ma un album rock per concezione, approccio e proiezione futura, un album che traghetterà i Depeche Mode verso “Music For The Masses” (1987) e, soprattutto, “Violator” (1990), il primo vero album rock della loro produzione, un album assoluto che senza le rielaborazioni di “Black Celebration” non avrebbe mai visto la luce.

![TOP [50] ALBUM [2023]](https://www.ilcibicida.com/images/2023/12/awards2023-238x178.jpg)