Dev’essere estremamente difficile, per un ragazzo/a di oggi o per qualcuno più attempato ma con scarsa memoria, comprendere l’impatto di “Nevermind” dei Nirvana sul mercato discografico; in primo luogo perché si trattava di un reale mercato discografico, quello dei milioni di dollari di introito dai soli dischi e da numeri di unità fisiche vendute stratosferiche, e di anticipi milionari alle band. Poi perché oggi non ha molto senso l’allora fondamentale, enorme, stratosferica differenza tra etichette major ed etichette indipendenti: le prime gestite da colossi finanziari, con regole, dirigenti in doppiopetto, proibizioni e ridicoli cialtroni esecutivi a cercare di comprendere i “ggiovani”; le seconde romantiche, libere, spesso settoriali, altrettanto spesso sull’orlo del disastro e gestite da gente del mestiere, spesso musicisti o ex musicisti o aspiranti musicisti. Era quasi un sacrilegio per una band realmente indipendente andare ad una major, un segno di mancanza di etica, di integrità, un simbolo dell’essersi venduti a ciò che si stava cercando di combattere. Discorsi, oggi, che fanno sorridere, principi andati svaniti come una scritta sulla sabbia. “Che diavolo c’entra tutto ciò con l’argomento di questo articolo?”, si sarà chiesto il lettore più attento a questo punto. Con calma, ancora un attimo di pazienza.

Kurt Donald Cobain, la voce di una generazione, il profeta della generazione X, la gallina dalle uova d’oro, ha sempre tenuto molto ai suoi idoli: una sua frase di approvazione ha tante volte voluto dire ricco contratto con una major per band scoglionata da trecento persone a concerto. I Melvins non erano solo costantemente nominati dal biondo angelo coccolato dalle major, erano anche suoi compagni di scuola, e da Aberdeen, WA Cobain aveva iniziato i primi passi nel mondo della musica, facendogli da roadie. Dale Crover suona persino in alcuni pezzi dei Nirvana, nelle more dell’assunzione di Dave Grohl come batterista ufficiale nel post Chad Channing.

Non sappiamo cosa diavolo si aspettasse la Atlantic Records facendoli firmare (la precedente etichetta era l’amabile Boner Records di Tom Flynn dei Fang, laddove “boner” vuol dire “erezione”), ma certamente i Melvins non glielo diedero, perché continuarono a fare esattamente il cazzo che gli pareva, tale e quale a prima, a differenza di tante altre band che “ripulirono” il loro sound e cercarono di farsi “pop”, perdendo i propri fedeli fan e non facendone di nuovi. Gli proposero di farlo proprio col loro vecchio amico Kurt, il disco. All’inizio Dale Crover era contrario, ma Buzz era contento: nella loro eterna voglia di cambiare, sperimentare, provare cose nuove, avere un amico che per coincidenza era l’attuale miglior autore rock al mondo poteva essere interessante. Ma quella collaborazione, al netto di un nome piazzato in copertina come “produttore”, non avvenne mai. “Kurt was bad, as bad as he’s ever been”, dirà Buzz. Il giovane tormentato, strafatto di eroina, si addormentava ed era pure abbastanza irritato dal fatto che i Melvins non avessero pronte delle canzoni prima di entrare in studio.

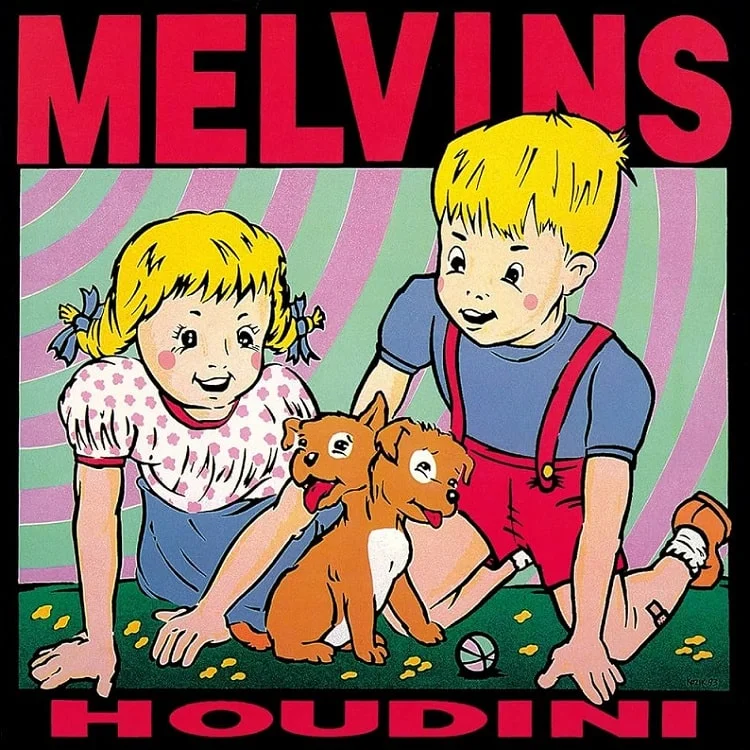

Ma Houdini non ne risentì, neanche un po’. Perché se Kurt era un autore fantastico, Crover e Osbourne non erano assolutamente da meno, e l’approdo a una major non sposta una virgola nel loro percorso artistico, anzi. “Houdini” è uno dei loro dischi più compiuti, certamente quello che ha venduto di più, probabilmente una delle loro cover più belle. No, non cover nel senso della meravigliosa cover di Going Blind dei Kiss, ma cover nel senso di copertina, quel capolavoro – uno dei tanti – del recentemente scomparso Frank Kozik. Ma ci sono anche Lizzy o Honey Bucket, finite inspiegabilmente nelle notti dell’MTV dell’epoca, e ci sono anche momenti di sperimentazione non indifferenti, come la conclusiva Spread Beagle Eagle. Insomma, è un fottuto album dei Melvins, e uno dei migliori.

La Atlantic – che come le altre major abbandonerà la ricerca dei “nuovi Nirvana” poco dopo – li tollererà malvolentieri per altri due album e li lascerà andare senza rimpianti e, morto Cobain, non ci riproverà più. Anche perché l’incompetenza e l’hubris delle etichette discografiche e dei grossi executive prenderà presto una fortissima botta sui denti da Shawn Fanning e Sean Parker e dal loro Napster, una rivoluzione che farà sembrare quella di “Nevermind” un piccolo starnuto paragonato a un’atomica. Nel frattempo Buzzo e Crover sono sempre qui a sfornare album, che poi è l’unica cosa della quale gli sia mai realmente fottuto alcunché.