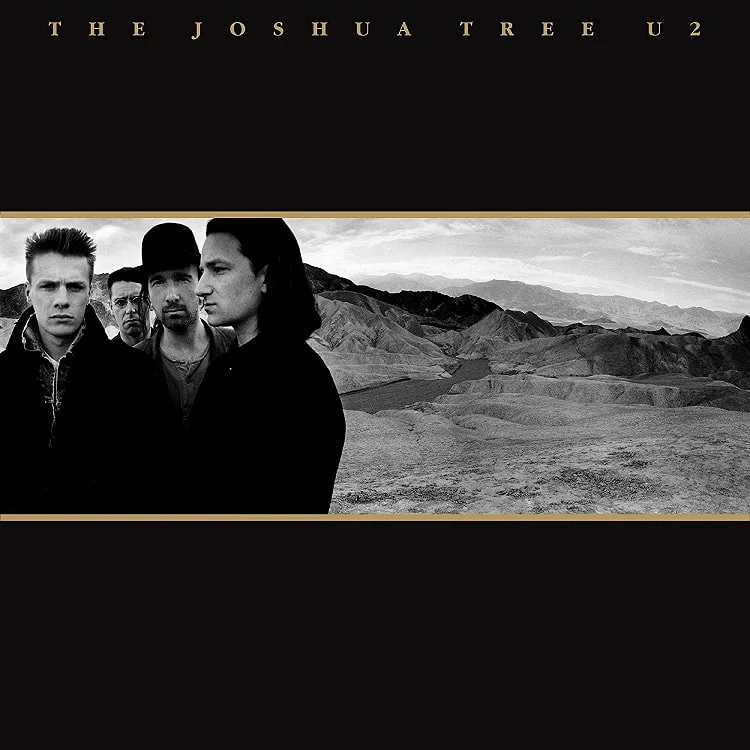

È il 15 Luglio 2017. Allo Stadio Olimpico di Roma si sente il brusio di 60.000 persone, microscopiche presenze stipate ovunque, sul prato e sulle tribune. A pensarci adesso, è una sensazione inimmaginabile. Lungo tutto il palco c’è uno schermo enorme che tratteggia i contorni di un tronco scheletrico. Quello è l’albero di Joshua. Si stanno per celebrare i trent’anni dell’album che porta il suo nome. Com’è stato possibile che quella pianta strana, cresciuta nel deserto del Mojave, testimone della migrazione forzata dei mormoni verso l’Ovest americano, abbia messo radici dentro i più grandi stadi del mondo diventando l’icona di una delle più imponenti rock band?

Tra tutte le fasi attraversate dai quattro ragazzi irlandesi nel corso della loro carriera, l’epoca di The Joshua Tree ha sempre danzato da sola. La sua consacrazione ad album simbolo degli U2 risiede nella congiuntura perfetta degli elementi che lo compongono. Non v’è più traccia della sporcizia di “Boy” (1980), “October” (1981) e “War” (1983). Ma questo si iniziava ad intuire già con “The Unforgettable Fire” (1984). Con l’uscita di “The Joshua Tree” si rimescolano tutte le carte in tavola. Sono cambiate le influenze sonore e con queste lo stile del gruppo. Nessun album degli U2 prima di allora conteneva suoni così aperti e ariosi.

Tutto è perfetto nel deserto di Joshua, l’incipit affidato a Where The Streets Have No Name. La descriverà The Edge come “un lento drammatico bordone di tastiera che si gonfia. Una parte aspra di chitarra ritmica vi si sovrappone. Sembra buono, nella tua testa. Poi, devi metterlo su nastro e i primi passi che compi non sembrano riuscire a catturare la bellezza di quel che senti ma, se ti avvicini, lo slancio ti trascina oltre”. Così succede con tutto ciò che segue a Where The Streets Have No Name. I Still Haven’t Found What I’m Looking For che troverà la perfezione assoluta in “Rattle And Hum” (1988) con il coro dei New Voices Of Freedom. Persino In God’s Country, che in due minuti scarsi riesce a trasformare tutto in vertigine. “Across the field you see the sky ripped open / See the rain through a gaping wound / Pounding on the women and children / Who run, Into the arms / Of America”.

Le storie che racconta sono quelle di chi nasce senza diritti e che in quegli anni, purtroppo, erano contestualizzate nelle loro meglio: Bullet The Blue Sky e il fallimento delle politiche reaganiane nel mezzo della guerra civile salvadoregna (e con lei anche Mothers Of The Disappeared); Red Hill Mining Town e gli anni bui di Margaret Thatcher; Running To Stand Still e quelle “sette torri da cui si intravede un’unica via d’uscita”. Testi perfetti per quattro irlandesi scampati alla miseria grazie solo alla loro musica che incarnavano appieno la realizzazione del sogno americano; talmente coerenti da poter cantare l’inganno di quel sogno e di quella terra che ancora oggi promette facilmente ma altrettanto spesso ghettizza.

L’albero di Joshua cadrà nel 2000 ma “The Joshua Tree” resisterà a tutto, anche alla graduale virata degli U2 verso acque più quiete, nel senso di piatte e spesso talmente comode da risultare inascoltabili. “The Joshua Tree” è il loro album più inattaccabile ma anche l’inizio di un grande paradosso che li porterà a spogliarsi di uno status maturato a forza di facce serie e atteggiamenti coerenti, per guadagnarsi l’ingresso ad libitum in un paese dei balocchi in cui tutto è concesso e nulla è dovuto. Ad eccezione di una cosa: i live. Spettacoli che al netto delle scenografie spettacolari e sempre più lussuose e tecnologiche, gli U2 riusciranno sempre a rendere ineguagliabile a nessun’altra band del loro stesso calibro. Come quel 15 Luglio 2017 in cui tutto lo Stadio Olimpico di Roma si è inchinato dinanzi all’albero di Joshua.