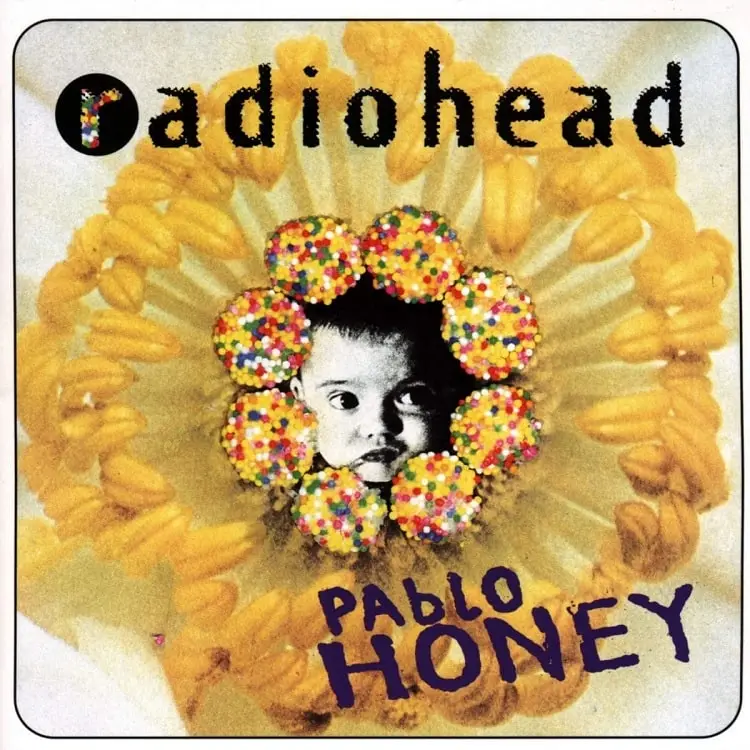

Il rischio di approcciarsi oggi, a trent’anni di distanza dalla sua pubblicazione, a un album come Pablo Honey è quello di filtrarlo attraverso la severa lente della storia. Storia che ci parla di una band che ha scritto alcune delle pagine più importanti della musica del nuovo millennio, contribuendo a cambiare − più di una volta, a dire il vero − i paradigmi del fare musica e rivoltando come un calzino un mondo che sembrava inscalfibile. Sarebbe un errore farlo perché è chiaro che quei cinque ragazzi che si aggiravano dalle parti di Oxford a cavallo tra ’80 e ’90 avevano tutt’altro che la maturità e la visione artistica che avrebbero avuto negli anni a seguire. E si fa fatica a pensare ai Radiohead, una delle formazioni più futuristiche e sperimentali della nostra epoca, come artefici di questo album d’esordio. Eppure, nonostante sia oggi ritenuto a giusto titolo il passaggio meno significativo della loro intera discografia, “Pablo Honey” qualche merito l’ha avuto, non fosse altro che quello di fare uscire dall’anonimato una band che altrimenti sarebbe rimasta a suonare nei pub per chissà quanto, e che con ogni probabilità non avrebbe così potuto diventare ciò che è poi diventata.

Il vero “sliding doors” di quei giovanissimi Radiohead è quello che per anni, tantissimi anni, è stato un po’ il vero cruccio di Thom Yorke e soci, ovvero Creep, il primo singolo estratto dal disco sul finire del 1992. Il pezzo, nato quasi per caso in studio di registrazione (non faticherete a reperirne la genesi in giro per la rete), fa breccia nelle radio in diffusione nei college americani, poi arriva in Europa e quindi il 22 Febbraio del ’93, quando “Pablo Honey” vede la luce, è già un piccolo instant classic. Il motivo è presto detto: Creep ha una melodia a presa rapida, ha un testo nel quale Thom Yorke canta la disperazione del sentirsi rifiutato e fuori luogo ovunque e ha delle bordate chitarristiche ai limiti del noise, che strizzavano l’occhio all’alternative in voga nel periodo dall’altro lato dell’Atlantico. Creep funziona subito, ed è per questo che la band accelera sulla realizzazione del proprio debutto, rabberciando i dodici pezzi che sarebbero poi finiti nella tracklist del disco.

Passando dal romanticismo agrodolce dell’acustica Thinking About You al pop rock più adolescenziale di I Can’t (le atmosfere prevalenti all’interno dell’intero album), dalla ballatona Lurgee e per lo scuro e jazzato incedere della conclusiva Blow Out, fino alle distorsioni di Anyone Can Play Guitar, in cui Jonny Greenwood dà il primo vero saggio di ciò di cui sarebbe stato capace negli anni, i Radiohead palesano i propri riferimenti in modo chiaro, tra R.E.M. e Smiths, U2 e un bel po’ del rumoroso alternative rock che imperversava negli Stati Uniti, lasciando solo a una manciata di spunti (soprattutto nella scelta di alcuni tempi) il compito di tessere un sottilissimo ma visibile collegamento con ciò che sarebbero stati.

Complice un certo atteggiamento distaccato − per non dire apertamente infastidito − tenuto dagli stessi Radiohead nel corso degli anni nei confronti del disco, che li ha portati a non eseguirne quasi mai alcun estratto durante i loro concerti, “Pablo Honey” è rimasto fino ad oggi un po’ il figlio illegittimo della band, un Quasimodo da tenere nascosto fra le guglie di Notre Dame, uno di quei dischi che non merita alcuna ristampa, alcuna rivalutazione, alcuna celebrazione ex post. Troppo poco per stare accanto ai masterpiece (e sono tanti, eh) della produzione targata Radiohead. Ma siamo sicuri che senza di lui e le sue debolezze, la storia sarebbe poi stata la stessa cui abbiamo avuto il privilegio di assistere? Magari sì… ma visto come sono andate le cose, va benissimo averlo avuto quest’album.