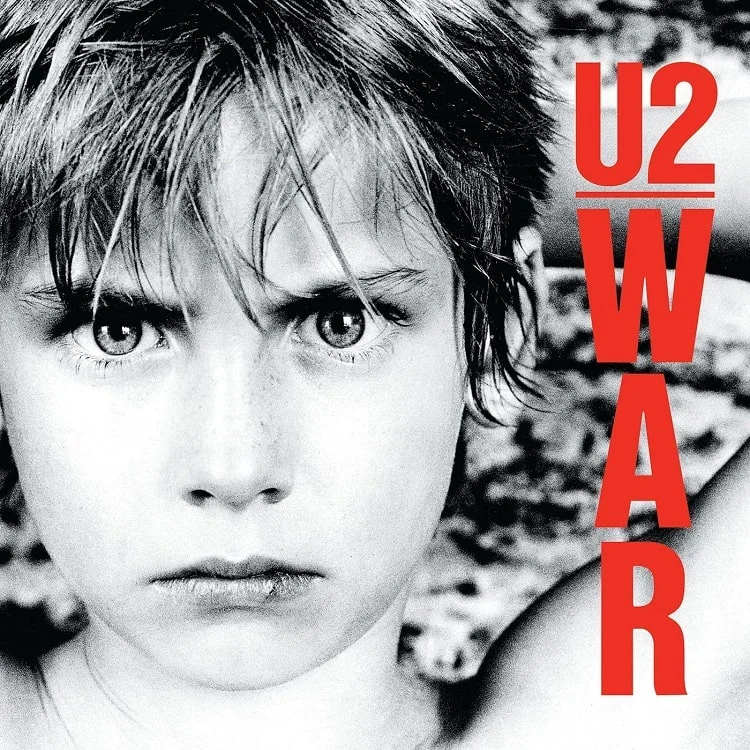

Catania, Febbraio 2023: al bancone di un negozio si avvicina un uomo sulla cinquantina. Basso, capelli biondi quasi bianchi, spettinati, occhi verdi, barba ispida, jeans e felpa strappati. A guardarlo di spalle sembra un ragazzino. Biascica parole a caso chiedendo qualche spicciolo, ma in realtà è in stato di semicoscienza. Ha le caratteristiche tipiche della schizofrenia: occhi di vetro e riflessi lenti. Come convincerlo ad andare via? Chiedo: “Andiamo fuori, ti offro un caffè”. Lui mi guarda e scivolando i gomiti sul bancone dice: “Non voglio andare via, fammi ascoltare questa canzone”. Così si resta fermi in uno stato di grazia apparente per tre interminabili minuti, la durata esatta di New Year’s Day. Si sarà trattato di suggestione, o forse di paura, ma in quello sguardo alienato a cavallo tra Seconds e New Year’s Day mi si materializza il volto di Peter Rowen, cresciuto e invecchiato dentro la copertina di War. Immobile, fermo lì da quarant’anni.

Che parole si usano per spiegare un fenomeno del genere? Come ha fatto quest’album a resistere alla forza del tempo, arrivando perfettamente intatto negli angoli più provinciali di questo occidente sempre più frantumato? Nel 1981 “October” era venuto fuori a fatica, tra i dubbi sul futuro della band e le pressioni provenienti dagli adepti a Shalom Fellowship, il gruppo cattolico da cui Bono, Edge e Larry si dissociarono di lì a pochissimo. Stava per chiudersi un capitolo e spalancarsene un altro. Ma, stavolta, era quello decisivo. Se “Boy” (1980) e “October” diedero sfogo alle ossessioni adolescenziali e spirituali del gruppo, a “War” fu affidato il compito di concludere una trilogia immaginaria in cui gli U2 erano ancora una visione e non un marchio; tre album con un titolo formato da un’unica parola e da un tema ricorrente: l’adolescenza, la fede e la guerra. Anzi, parafrasando lo stesso Bono: “Il nuovo disco non tratta di guerra, bensì di resa“.

Come i precedenti, anche “War” fu registrato ai Windmill Lane Studios di Dublino e prodotto da Steve Lillywhite. E se in punto di diritto le dieci tracce di “War” si focalizzano sull’impossibilità di “sottolineare l’abisso che separava chi uccide per una causa politica da chi per quella causa muore”, nell’analisi di fatto ogni pezzo dell’album ha il suono della guerra. Dai tamburi marziali che inaugurano Sunday Bloody Sunday alla grancassa di Seconds, dal basso dominante di Adam Clayton alle armonie ruvide di Like A Song, fino alla preghiera di 40. C’è un senso di austerità che pervade “War” anche nei suoi momenti più trascurabili, come in The Refugee o Two Hearts Beats As One.

C’è stato un prima e un dopo “War”: prima che gli U2 diventassero troppo grandi, prima dei limoni giganteschi sul palco, prima delle scenografie mastodontiche e degli spettacoli da stadio, prima degli iPod brandizzati. Dopo “War”, “The Unforgettable Fire” (1984) e “The Joshua Tree” (1987) li consacrarono come una delle principali rock band del nostro tempo; al culmine del trittico composto da “Achtung Baby” (1991), “Zooropa” (1993) e “Pop” (1997) gli U2 non avrebbero potuto essere più lontani dai tempi di “War”. E che ne è stato di Peter Rowen? C’è chi dice che sia diventato un campione di skateboard e lavori come fotografo freelance. Ma c’è chi, nel multiverso, giura di averlo incontrato per le strade di Sicilia, con lo sguardo vitreo, i capelli arruffati, pronto a barattare la sua guerra e i suoi tormenti per qualche minuto di resa, incondizionata.