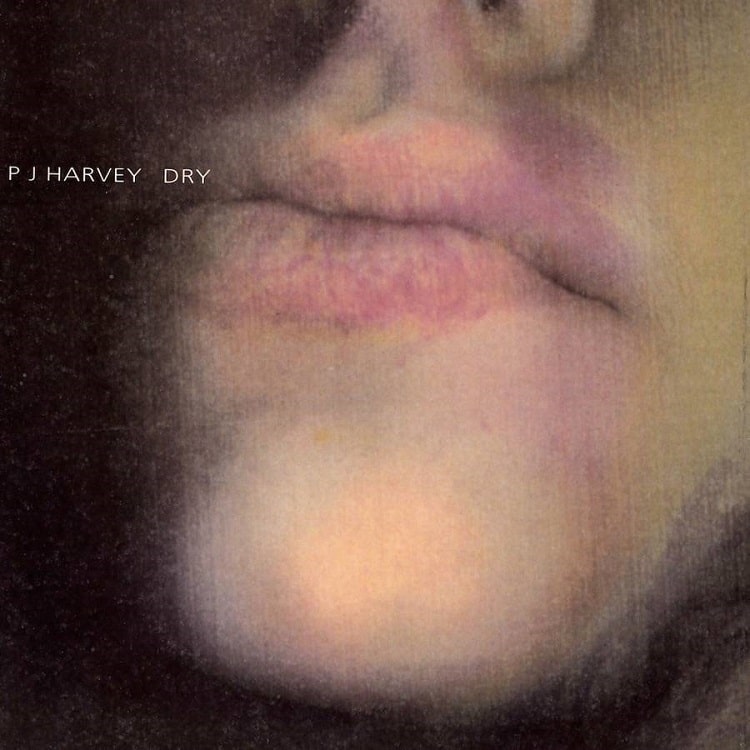

“I’m not an autobiographical writer, but I am a writer who deals with human emotion on all levels”. La figura di Polly Jean Harvey è una delle più misteriose e affascinanti tra tutte quelle emerse dagli anni Novanta: vita privata nel massimo riserbo, grintosa ed elegante, un temperamento forte custodito in una divinità esile e minuta che appena brandisce una chitarra e inizia a cantare ha il mondo ai suoi piedi. Il suo debutto avviene con Dry, un vulcano in eruzione dal quale PJ, volto acqua e sapone, capelli mossi e corvini legati in uno chignon basso, giacca di pelle di taglio maschile di una misura in più, jeans modello mom e Doctor Martens, 22 anni sulla carta, ma sul palco e fin dai primi brani già di una maturità artistica e personale impressionante, lascia traboccare qualunque storia o emozione avesse dentro in quel periodo, sfruttando fino in fondo l’occasione di poter fare un disco, come se fosse l’unica concessale nella sua vita.

A livello di scrittura e di bagaglio culturale e sonoro la cantautrice del Dorset ha fatto tesoro di tutto quello che avesse assorbito in passato: ad influenzare l’intelaiatura delle liriche sono poeti del calibro di Yeats e Hughes, i monologhi interiori di Joyce, fino a Shane MacGowan dei Pogues, Kate Bush e Bob Dylan, mentre le fasi di ascolto che compongono il carnet di sonorità da cui attingere variano dal jazz e il blues suggeritole dai genitori fin da piccola, fino alla new wave, al synth pop, al punk e al post-hc dell’adolescenza e ispirazioni mature derivate dalla musica classica e folk, completando il quadro generale con gli studi portati avanti nel settore artistico e all’epoca in via di completamento. Insieme a lei al suo debutto vi sono Steve Vaughan al basso e il produttore, arrangiatore e amico Rob Ellis alla batteria, con il quale collaborerà in numerose altre occasioni anche dopo lo scioglimento del trio.

Spesso vista come icona femminista, sebbene non si inquadri mai totalmente in tale definizione, sostenendo di parlare a tutti indistintamente (anche e soprattutto agli uomini) e non aver mai pensato di dover superare barriere a causa dell’esser donna, PJ con la sua voce da contralto è drammatica e sirena suadente che vuole tenere stretto a sé un uomo nella tagliente Oh My Lover, a cui seguono i riff di chitarra e la bassline dell’inno alternative e controverso che utilizza lo schema “loudquietloud” tanto caro ai Pixies O Stella, dove “Stella-Marie” è un appellativo della Vergine Maria, e gli scricchiolii sinistri del contrabbasso dell’incredibile singolo di lancio a metà tra country e punk Dress, incentrato su una ragazza goffa in un vestito scomodo che nell’impressionare un uomo si rende ridicola e precipita nell’imbarazzo più totale.

Si prosegue con le metafore esplicite della blueseggiante Victory, quelle basate sulla dea della fertilità Sheela-Na-Gig, dove la protagonista è schernita e snobbata dagli uomini per il suo mettersi in mostra (o al massimo usata all’occorrenza, e poi gettata, senza alcun interesse), e il piacere imbrigliato dalle melodie di chitarra e violino accennato in Happy And Bleeding. La sequela di amori disfunzionali continua con la batteria in primo piano di Hair, traccia costruita intorno alla figura biblica di Sansone, caduto vittima dell’inganno di Dalila, nella quale PJ indaga il possesso morboso nei confronti di un uomo, così come nel duetto sfrenato tra la cantautrice e Ellis di Joe, fino all’amore mortale esternato dal disturbante violoncello sghembo e stridente della semi-acoustic ballad Plants and Rags, e le battute finali della fugace relazione di Fountain e i riferimenti religiosi di Water.

Poliedrica, sfacciata, un tornado brutale che ti investe e guarda dentro ad una storia come chi fissa senza esitazione e paura un burrone profondo, Polly Jean non è la classica bellezza “perfetta”, ma molto di più, non si preoccupa di piacere o meno, non teme le barriere e si presenta al pubblico fregandosene di questa o quella consuetudine, facendo di sé un’icona irraggiungibile da mozzare il fiato, e quella riportata precedentemente è solo la sua prima veste, cambierà pelle e sonorità quasi ad ogni album, dal trucco marcato e le sonorità cupe di “To Bring You My Love” (1995), passando per la musa oscura e decisa in abiti maschili che farà quasi cadere dalle mani di Nick Cave la siringa il giorno in cui lo lascerà senza troppi complimenti, portandolo a scrivere “The Boatman’s Call” (1997), uno dei suoi lavori più belli, o per i vestiti tradizionali indossati sulla copertina del più gotico e scarno “White Chalk” (2007); una donna fuori da ogni convenzione, fonte di ispirazione per tante cantautrici del nostro tempo.

DATA D’USCITA: 30 Marzo 1992

ETICHETTA: Too Pure